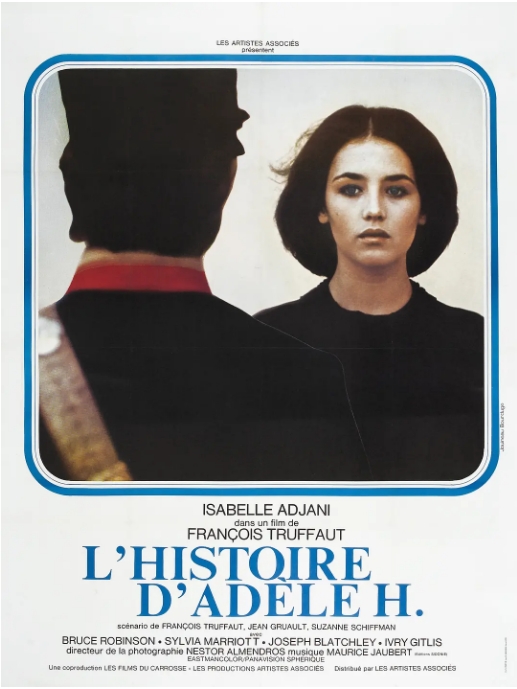

在1975年的法国影坛,弗朗索瓦·特吕弗用《阿黛尔·雨果的故事》为观众呈现了一部令人心碎的女性史诗。这部改编自真实历史事件的电影,将文学巨匠维克多·雨果的小女儿——阿黛尔·雨果那段鲜为人知的悲剧人生搬上银幕,由当时年仅20岁的伊莎贝尔·阿佳妮奉献了堪称教科书级的表演。

一段被文学世家阴影笼罩的人生

阿黛尔作为《悲惨世界》作者的女儿,终生活在父亲的光环与姐姐莱奥波尔迪娜(早逝的完美女儿)的阴影下。电影开场用泛黄的信笺特写暗示:这个19世纪的贵族少女,正用偏执的笔迹记录着对英国军官平松的疯狂爱恋。特吕弗特意选取1863年阿黛尔横渡大西洋的片段开场,当其他乘客因晕船呕吐时,唯有她死死攥着情书凝视远方——这个充满隐喻的镜头,预示了这段感情将如暴风雨般危险。

跨越两大洲的偏执追踪

影片详细展现了阿黛尔从法国到哈利法克斯,再辗转至巴巴多斯的追爱历程。在加拿大新斯科舍省,她化名平松太太租住廉价旅馆;当发现情人调往加勒比驻军时,又不顾黄热病疫情追随而去。阿佳妮在潮湿闷热的巴巴多斯街头,用逐渐凌乱的发髻和褪色的裙摆,具象化呈现了一个贵族小姐如何被执念摧毁。特别令人难忘的是她站在暴雨中呼喊平松名字的长镜头,雨水冲刷着早已花掉的妆容,仿佛连命运都在试图浇醒这个痴情女子。

特吕弗的新浪潮叙事革命

作为法国新浪潮运动的旗手,特吕弗在本片中采用了大量标志性手法:手持跟拍展现阿黛尔在陌生城市的游荡,跳切剪辑表现她精神状态的恶化。相较于传统传记片的线性叙事,导演更关注人物心理变化——当阿黛尔在巴巴多斯集市用占卜术测算爱情运势时,旋转的硬币特写与快速闪回的往事片段,构成精妙的精神分析式表达。

历史原型与艺术加工的平衡

影片参考了阿黛尔本人留下的2万页日记(现存巴黎雨果故居),但特吕弗刻意淡化了历史中她后来患精神分裂症、被关押疗养院的结局。电影止于她对着海浪独白的开放式结尾,既保全了人物尊严,又留给观众思考空间。现实中阿黛尔活到85岁,临终前在疗养院地板上写满爱字的情节,成为这个文学世家最悲凉的注脚。

这部荣获纽约影评人协会最佳女主角奖的作品,不仅让阿佳妮成为戛纳最年轻影后,更用胶片保存了19世纪女性在爱情与社会压迫下的困境。当现代观众看到阿黛尔说我唯一的罪过就是疯狂去爱时,仍会为这种飞蛾扑火般的纯粹而动容。

暂无评论内容