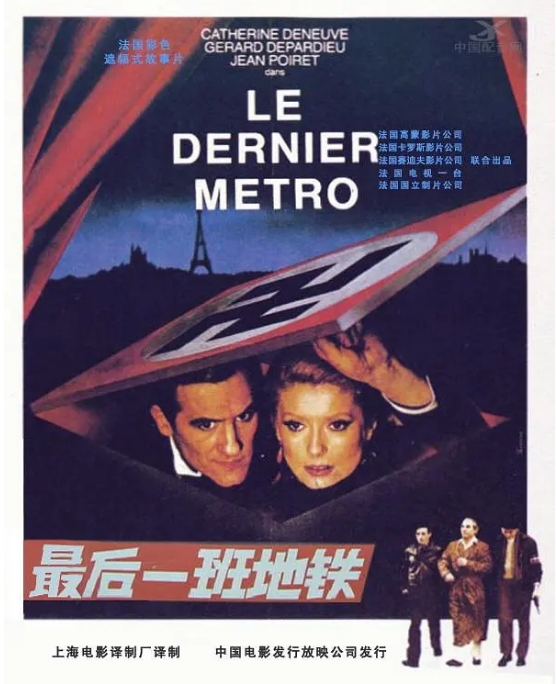

1980年上映的《最后一班地铁》是法国新浪潮大师弗朗索瓦·特吕弗的晚期代表作,这部融合了战争背景与剧场人生的作品,在当年创下连续十周票房冠军的纪录,并一举斩获恺撒奖十项大奖。

影片将故事设置在1942年德军占领下的巴黎,德纳芙饰演的剧院经理玛丽安不得不在丈夫(犹太裔导演)躲藏地下室的情况下独自经营蒙马特剧院。这个充满张力的设定源自特吕弗对战时法国文艺界的深入研究——当时许多犹太艺术家确实被迫转入地下创作,而剧院则成为抵抗运动的文化堡垒。

特别值得一提的是,特吕弗在筹备期间采访了数十位亲历者,片中那个必须赶在宵禁前乘坐末班地铁的细节,正是来自抵抗运动成员的真实经历。当德帕迪约饰演的男演员贝尔纳与玛丽安渐生情愫时,观众能清晰感受到特吕弗标志性的戏中戏手法——舞台上排演的《失踪的女人》与现实中的情感纠葛形成精妙互文。

影片美术设计极具考究,为了重现战时巴黎的压抑氛围,剧组在摄影棚搭建了1:1的剧院场景,连座椅布料都严格参照1940年代样品。那些幽暗走廊里晃动的光影,既是对表现主义的致敬,也暗喻着人物内心的挣扎——当玛丽安在舞台灯光与地下室昏黄灯泡间往返时,两种光源的交替恰如其分地展现了她分裂的生活状态。

德纳芙凭借此片达到演技巅峰,她将角色在坚强管理者与脆弱妻子间的转换演绎得不着痕迹。其中地下室夫妻隔墙对话的戏份,仅靠声音表情就传递出令人心碎的亲密感,这个灵感据说来自特吕弗在资料中发现的真实案例:有位导演妻子每天通过暖气管向藏身地窖的丈夫讲述剧场见闻。

作为新浪潮运动中罕见的商业与艺术双赢之作,《最后一班地铁》的成功不仅在于其精妙的叙事结构,更在于它捕捉到了特殊年代里艺术与爱情的韧性。正如特吕弗所说:在黑暗时期,剧场成为人们最后的自由之地,而末班地铁的汽笛声,则是那个时代最忧伤的安可曲。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容