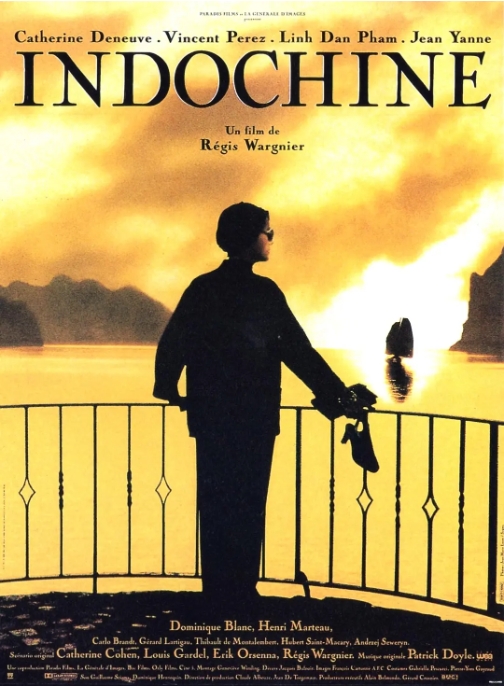

1992年上映的法国电影《印度支那》(Indochine)堪称一部史诗级的殖民挽歌,由曾执导《东方西方》的雷吉斯·瓦格涅操刀,影后凯瑟琳·德纳芙贡献了其演艺生涯中最具张力的表演之一。这部荣获第65届奥斯卡最佳外语片提名的作品,以1930年代法属印度支那为舞台,用细腻的镜头语言揭开了殖民时代最后的华丽面纱。

影片中德纳芙饰演的橡胶种植园主艾莉安,其原型可追溯至当时真实存在的红土女王们——这些法国女性在殖民地经营着庞大的种植园帝国。电影开场长达3分钟的航拍镜头,完美复现了当时越南海防港的繁忙景象:码头工人搬运着成捆的橡胶,殖民官员戴着白色太阳帽巡视,而远处法国战舰的轮廓若隐若现。这种考究的历史还原,让影片斩获了当年凯撒奖最佳摄影。

特别值得一提的是越南裔演员范林丹的表演。这位当时年仅19岁的新人,将养女卡米尔从天真少女到革命者的转变刻画得极具说服力。片中龙舟刺杀那场戏,她身着传统奥黛在血泊中拾起手枪的镜头,成为殖民暴力美学的经典画面。这个情节其实暗合了1930年越南义安苏维埃运动的历史事件,当时确实有大量越南妇女参与反法斗争。

电影中段出现的海防-云南窄轨铁路,是法国殖民者耗时7年修建的死亡铁路。剧组在越南河静省找到保存完好的法式车站实景拍摄,铁轨上生锈的蒸汽机车头,正是当年运送橡胶和锡矿的DF-200型机车。这些细节让影片的殖民氛围格外真实。

配乐大师帕特里克·多伊尔创作的主题曲堪称神来之笔,他将法国香颂的缠绵与越南独弦琴的哀婉完美融合。特别是艾莉安在歌剧院独舞那段,背景里若隐若现的《马赛曲》变奏,暗喻着殖民母国与海外领地的复杂羁绊。

影片最后20分钟的时间跳跃堪称教科书级处理:从1945年越南饥荒到1954年奠边府战役,短短几个镜头就完成了时代更迭。那个著名的橡胶树流泪超现实镜头,据编剧埃里克·奥塞纳透露,灵感确实来自胡志明橡胶树流白泪的革命诗歌。

这部159分钟的鸿篇巨制虽然以爱情故事为外壳,但其对殖民主义的反思至今仍具现实意义。当现代观众看到德纳芙在老年时重返西贡的片段,很难不联想到今天胡志明市街头那些混血的法式建筑——它们既是历史的伤痕,也是文化交融的见证。

暂无评论内容