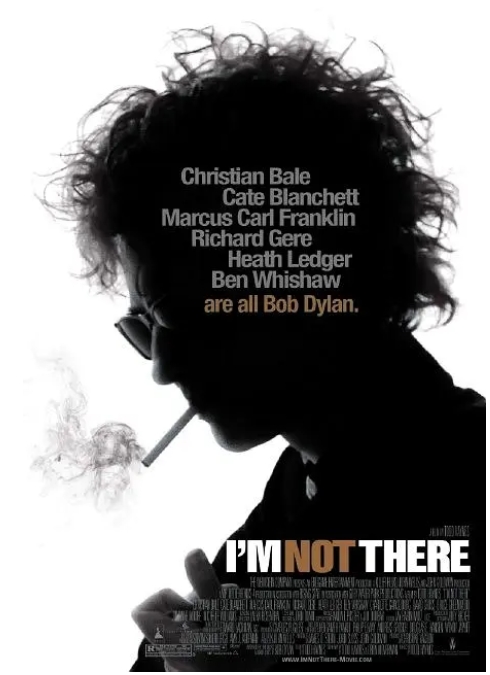

当托德·海因斯决定用六位演员共同诠释鲍勃·迪伦时,这位以《天鹅绒金矿》闻名的导演完成了一次惊世骇俗的传记片实验。《我不在那儿》并非传统意义上的音乐传记片——它更像一首用35毫米胶片拍摄的视觉诗歌,通过支离破碎的时空与变幻莫测的角色,捕捉着这位民谣诗人拒绝被定义的灵魂。

影片最令人称奇的设计,是让凯特·布兰切特反串出演1965年巡演时期的迪伦。这个雌雄同体的角色被命名为裘德,完美复刻了迪伦转型电音时期的消瘦轮廓与神经质举止。布兰切特在黑白镜头下叼着香烟的漫不经心,与彩色段落里和其他记者机锋相对的台词,共同构成了对迪伦究竟是谁这个永恒问题的绝妙隐喻。这段表演为她赢得了威尼斯电影节特别奖,也成为影史上最著名的性别转换表演之一。

其他五位演员同样各具深意:本·卫肖饰演的诗人亚瑟象征着迪伦的文学抱负;克里斯蒂安·贝尔演绎了从虔诚教徒到过气明星的双重身份;理查·基尔则化身西部寓言中的逃犯,呼应着迪伦70年代的隐居岁月。尤其令人唏嘘的是希斯·莱杰饰演的演员罗比,其破碎的婚姻故事线中穿插着真实历史影像,这种虚实交织的手法让观众不断在角色与原型之间往返思考。

电影在叙事结构上大胆采用了拼贴式手法:从模仿早期纪录片风格的伪新闻片,到突然插入的法国新浪潮式黑白片段,再到模仿西部片的超现实段落。这种碎片化叙事并非炫技,而是精准对应着迪伦艺术生涯中的多次自我谋杀——每当公众试图给他贴上抗议歌手、摇滚先知等标签时,他就会用全新音乐风格打破预期。海因斯用电影语言重现了这种拒绝被定义的叛逆精神。

配乐方面,影片既收录了迪伦经典原声,也邀请当代音乐人重新诠释。当马克·兰根沙哑的嗓音唱着《Not Dark Yet》伴随理查·基尔的逃亡镜头时,音乐与影像产生了奇妙的化学反应。这种处理暗示着:迪伦的音乐始终在与不同时代的听众进行着全新对话。

正如迪伦自己所说:所有伟大的表演都在模仿生活的假象。《我不在那儿》的伟大之处,在于它没有试图还原某个真实的迪伦,而是用光影魔术创造了六个平行宇宙中的可能版本。当片尾字幕升起时,观众收获的不是对传奇的解读,而是对身份这个永恒命题的思考——或许我们每个人都像迪伦一样,由无数个不断变化的我组成。

暂无评论内容