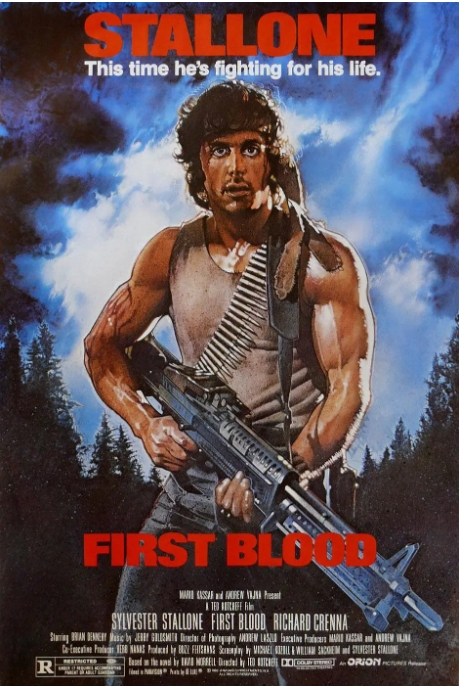

1982年上映的《第一滴血》不仅是西尔维斯特·史泰龙演艺生涯的里程碑,更成为了美国动作片史上的现象级作品。影片改编自大卫·莫瑞尔1972年的同名小说,但相比原著黑暗压抑的结局,电影版通过史泰龙亲自参与剧本改编,赋予了主角约翰·兰博更丰富的悲剧英雄色彩。

影片开场那个背着军用背包、徒步穿越山林的退伍军人形象,直接影射了越战老兵在美国社会的真实处境。据美国退伍军人协会统计,越战结束后的十年间,约有30%的退伍军人面临失业,而兰博在警长眼中流浪汉的遭遇,正是这种社会歧视的艺术化呈现。特别值得玩味的是,片中那座虚构的霍普镇(Hope),其名字希望与兰博遭遇的残酷现实形成了辛辣反讽。

特德·科特切夫导演在动作场面中采用了大量手持摄影,比如著名的山林追逐戏,摄影师安德鲁·拉斯洛使用Panavision摄像机跟拍史泰龙在灌木丛中的狂奔,这种纪实手法让观众产生强烈的代入感。而兰博用M60机枪扫射警局的经典镜头,实际使用了改装过的空包弹发射器,配合后期添加的火焰特效,最终呈现出的破坏力让这段3分钟的戏份成为动作片教科书级场面。

影片配乐由杰瑞·戈德史密斯操刀,主题曲《It’s a Long Road》用口琴独奏开场,忧郁的旋律完美契合了兰博这个战争机器无法适应和平社会的悲剧内核。这种音乐处理如此成功,以至于在2019年《好莱坞报道者》评选的百大电影主题曲中仍位列第87位。

作为系列开篇,《第一滴血》的结局处理颇具深意:当兰博在理查德·克里纳饰演的上校怀中崩溃痛哭时,这个长达2分半钟的长镜头没有使用任何配乐,仅靠史泰龙抽搐的面部特写就完成了从暴力宣泄到情感崩溃的转变。这种反类型片的处理,让影片超越了简单动作片的范畴,成为对战争创伤最有力的银幕控诉之一。

值得一提的是,4K修复版特别还原了原始胶片颗粒感,在兰博躲进矿洞的夜戏中,HDR技术让原本模糊的暗部细节清晰可见,观众能更直观感受到角色脸上的污泥和伤口。而国语音轨采用的是上译厂1985年配音版本,配音演员乔榛赋予兰博的声音既狂野又带着知识分子般的冷静,这种矛盾特质恰是角色最吸引人的魅力所在。

暂无评论内容