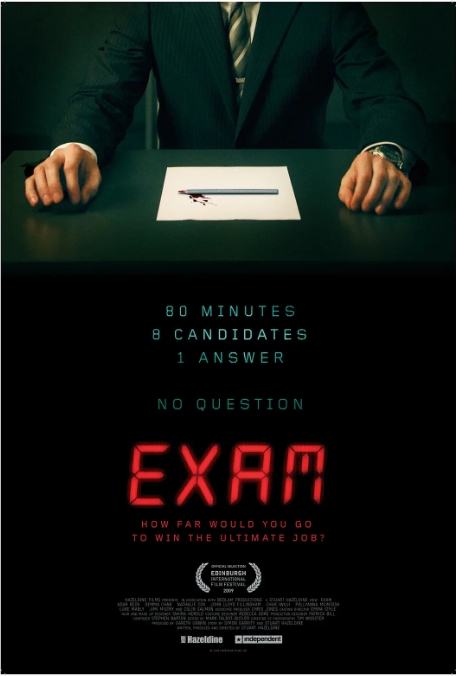

在密闭空间里展开的心理博弈,向来是悬疑电影的经典设定。2009年上映的英国电影《终极面试》(Exam)将这种设定发挥到极致——8位应聘者被关进一间没有窗户的会议室,面对一张白纸和80分钟的倒计时,展开一场令人窒息的职场生存战。

高压环境下的群体心理实验

影片开场便营造出强烈的压迫感:所有应聘者被没收随身物品,连名字都只能用座位号代替。这个设定巧妙影射了现代职场中个体身份的模糊化——在残酷的竞争机制下,每个人都可能沦为可替换的零件。导演斯图尔特·哈泽尔丁曾透露,灵感源自他亲历的某科技公司群面,当时考官突然离场半小时,那种突然被抛入未知的恐慌感,比任何考题都更能暴露人性。

特别值得注意的是场景设计:会议室采用医疗级的无菌白墙,头顶的荧光灯会不定时闪烁,这种白房间效应在心理学上已知会诱发焦虑。当亚裔应聘者(嘉玛·陈 饰)试图在纸上显影字迹时,灯光突然熄灭的桥段,堪称视觉化的心理施压典范。

多重反转中的隐喻网络

随着剧情推进,影片逐渐揭开终极面试的真相:这其实是某制药公司为选拔新药试验监督员设计的压力测试。每个应聘者都带着不可告人的秘密——有人伪造简历,有人窃取商业机密,最讽刺的是那位总强调诚信的眼镜男(卢克·梅伯利 饰),实则是公司安插的监考员。

片中出现的法语、粤语对话并非噱头,而是暗示跨国公司文化冲突的伏笔。当非英语母语者被迫用第二语言博弈时,语言本身就成了权力工具。这种设计让人联想到著名的斯坦福监狱实验——当规则默许某种不平等,普通人会迅速异化为施暴者。

低成本制作的叙事奇迹

全片制作成本仅60万英镑,却凭借扎实的剧本获得英国独立电影奖提名。编剧西蒙·加里蒂透露,为保持悬念,他们设计了7版不同结局,最终选择让唯一的女应聘者胜出——这个角色通过识破监考员是考题本身的隐喻,展现了真正的批判性思维。

影片结尾处,女主角走出大楼时,镜头扫过前台堆积的简历箱,这个细节残酷揭示着现代职场的真相:在资本机器的筛选机制下,大多数人终将成为被淘汰的错误答案。正如影评人马克·克ermode所言:这哪里是求职电影,分明是当代社会的恐怖寓言。

暂无评论内容