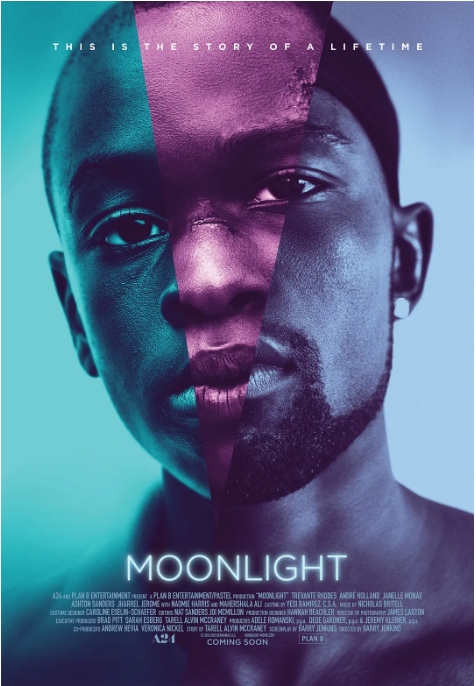

在2017年奥斯卡颁奖典礼上,《月光男孩》与《爱乐之城》的最佳影片乌龙事件让这部低调的文艺片突然成为全球焦点。但抛开这场戏剧性插曲,这部由巴里·詹金斯执导的成长题材电影,确实以独特的艺术质感重新定义了黑人题材电影的叙事方式。

三段式的人生拼图

影片采用少见的章节体结构,分别用小不点、喀戎和Black三个名字,勾勒出男主角在迈阿密贫民区跨越20年的成长轨迹。9岁时的瘦弱男孩在毒贩胡安身上找到父爱,16岁在校园霸凌与性觉醒中挣扎,成年后却成了戴着金链的毒枭——这个反转令人想起《上帝之城》里被环境异化的人物命运。

特别打动人的是少年喀戎在海边学游泳的片段:马赫沙拉·阿里饰演的毒贩托着他的身体,月光下的海水泛着幽蓝波纹,这个兼具 baptism(洗礼)与 queer awakening(酷儿觉醒)意味的场景,后来被影评人称为21世纪最诗意的男性亲密镜头。

黑人叙事的去标签化尝试

与《为奴十二年》等传统黑人题材不同,《月光男孩》刻意淡化了种族冲突的政治表达。詹金斯受王家卫《花样年华》的启发,用蓝绿色调和手持摄影营造出迷离的私密感。当喀戎的母亲(娜奥米·哈里斯饰)在毒瘾发作时咒骂儿子,镜头却聚焦在她颤抖的红色指甲油上——这种用视觉语言替代说教的处理,让电影跳出了贫民窟故事的刻板框架。

值得一提的是,片中胡安教导小喀戎黑人男孩在月光下会显蓝色的台词,其实源自编剧塔瑞尔·麦卡尼的真实经历。这种将魔幻现实主义融入街头故事的笔法,让人联想到托妮·莫里森的小说创作。

LGBTQ+议题的破壁表达

电影最突破之处在于呈现了黑人男性气质的复杂性。成年后的喀戎戴着金牙套练举重,却在听到旧日恋人凯文(安德烈·霍兰饰)的电话时瞬间脆弱——这个细节精准击碎了黑人硬汉的刻板形象。餐厅重逢戏中,凯文为喀戎播放的Hello Stranger(1973年R&B金曲)成为点睛之笔,那台老式点唱机投射出的粉色光影,暗示着被压抑十年的柔情终于找到出口。

尽管豆瓣7.4分显示部分观众对缓慢节奏的不适应,但这部电影在形式与内容上的创新值得细品。就像喀戎最后回望童年住所的那个长镜头:月光下的黑人男孩可以是蓝色,可以是紫色,也可以是他想成为的任何颜色。

暂无评论内容