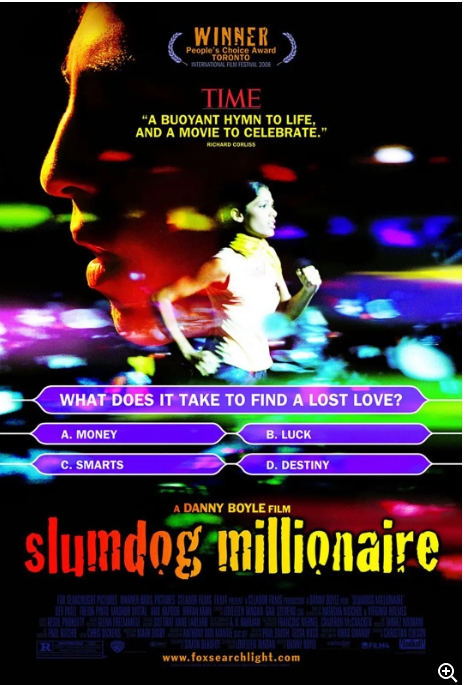

2009年奥斯卡颁奖礼上,一部成本仅1500万美元的英国电影《贫民窟的百万富翁》爆冷击败《返老还童》《米尔克》等热门影片,一举斩获包括最佳影片、最佳导演在内的8项大奖。这部改编自印度外交官维卡斯·斯瓦鲁普小说《Q&A》的作品,用魔幻现实主义手法展现了孟买贫民窟少年的传奇人生。

导演丹尼·博伊尔以《猜火车》成名的锐利影像风格,在孟买拥挤的街巷中找到了全新表达。影片开场3分钟的长镜头堪称教科书级别:镜头追随着奔跑的孩童穿过垃圾场、铁皮屋和露天厕所,最后定格在印度门前的棒球场,将贫富差距的残酷对比展现得淋漓尽致。这种充满生命力的手持摄影,后来被许多南亚题材电影效仿。

男主角戴夫·帕特尔的选角过程颇具戏剧性。当时18岁的他正在伦敦郊区做披萨店服务员,陪弟弟参加试镜时被导演相中。为演好贫民窟孤儿贾马尔,他专门在孟买达拉维贫民窟生活两周,学习当地口音和街头生存技巧。片中那个著名的跳粪坑镜头,帕特尔坚持不用替身,这场戏后他持续低烧一周,却成就了影史经典画面。

影片采用的答题闯关叙事结构暗含深意。每个问题都对应着贾马尔的血泪记忆:宗教冲突中失去母亲、被黑帮控制的乞讨生涯、火车站与恋人拉提卡的分离。当演到三个火枪手问题时,背景出现的其实是印度1992-93年爆发的宗教骚乱,这场导致900人死亡的冲突通过孩童视角呈现,更具冲击力。

配乐大师A.R.拉赫曼创作的《Jai Ho》成为现象级神曲,这首融合宝莱坞舞曲和电子元素的片尾曲,让奥斯卡颁奖礼变成了集体舞会。有趣的是,片中火车站重逢戏使用的《Latika’s Theme》原本是拉赫曼为其他电影创作的废稿,被导演慧眼相中后重新编曲。

影片在印度引发两极评价:贫民窟居民组织抗议展示贫穷,而宝莱坞明星们却为国际认可欢呼。这种争议恰恰印证了电影的魔力——它既是用娱乐包装的社会寓言,也是献给所有在困境中相信奇迹的人的情书。就像贾马尔在警察局说的那句台词:这就是我们的命运,但命运从来眷顾不甘平凡的勇者。

暂无评论内容