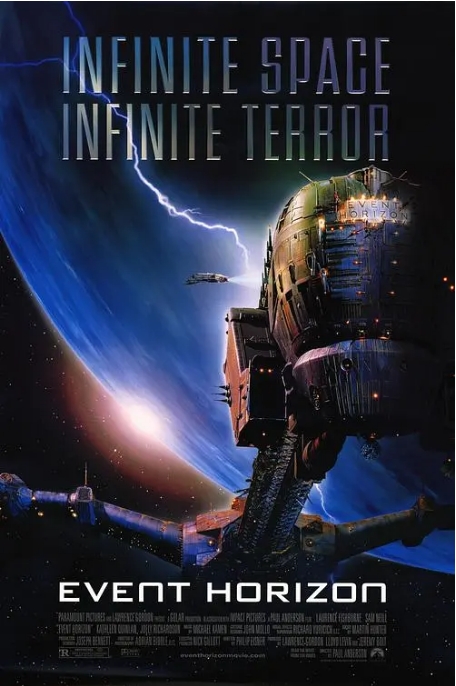

当NASA的地平线号实验飞船在消失七年后突然重现海王星轨道时,谁也没想到这艘人类首个搭载引力驱动装置的飞船,已经变成了通往地狱的旋转门。《黑洞表面》(Event Horizon)这部被影迷称为太空版鬼屋的科幻恐怖经典,巧妙融合了硬核物理理论与克苏鲁式的心理恐惧。

影片中由山姆·尼尔饰演的威尔博士设计的引力跃迁引擎,其实基于真实的爱因斯坦-罗森桥理论。这种理论上存在的时空隧道,在电影中被具象化为血红色的机械圆环——当引擎启动时,船舱内会出现令人眩晕的非欧几何空间,墙壁像生物内脏般蠕动。这种视觉设计参考了1980年代NASA未公开的曲率驱动研究图纸,美术指导约瑟夫·贝内特甚至咨询过CERN的量子物理学家。

劳伦斯·菲什伯恩饰演的救援船长米勒,其人物原型可追溯至1972年阿波罗16号任务中遭遇UFO的宇航员肯·马丁利。电影里那场著名的零重力血雨场景,道具组使用了300加仑特制磁流体,在伦敦松林片场搭建的旋转舱体内拍摄完成。这段4分半钟的长镜头后来被《地心引力》导演阿方索·卡隆列为太空惊悚片的教科书范例。

值得注意的是,现存130分钟粗剪版比公映版多了关键的世界观铺垫:被删减的34分钟里包含飞船AI母亲系统的完整觉醒过程,以及更多关于平行维度的拉丁文咒语细节。这些内容解释了为什么船员会产生集体幻觉——在事件视界(event horizon)之外,飞船实际上成为了某种高维生物的感官器官。

影片结尾处威尔博士那句自由了的拉丁语台词(Liberate tutemet ex inferis),其实源自13世纪被教会禁止的《所罗门 clavicle》手稿。这个细节暗示整艘飞船可能本身就是个精心设计的献祭仪式,与2001年发现的海王星异常磁场波动形成细思极恐的呼应。

尽管当年票房失利,但《黑洞表面》开创的硬科幻+心理恐怖模式深刻影响了后来的《死亡空间》游戏系列和《索拉里斯星》改编电影。其关于科技打开潘多拉魔盒的核心命题,在如今量子计算和AI爆发的时代显得愈发警醒。

暂无评论内容