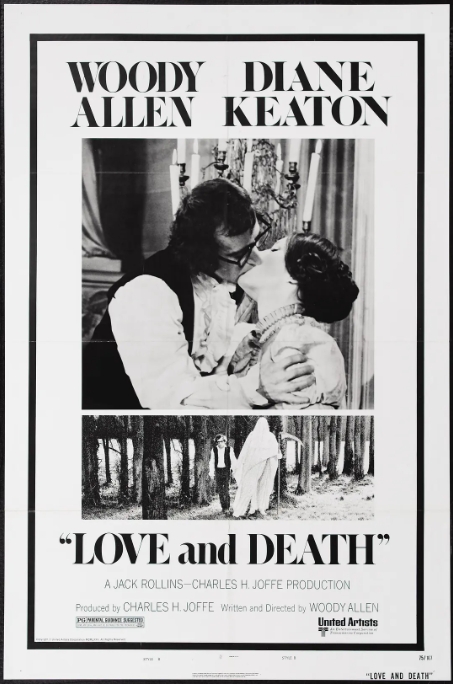

1975年上映的《爱与死》是伍迪·艾伦早期滑稽模仿时期的代表作之一。这部融合了战争与爱情元素的荒诞喜剧,展现了导演对俄罗斯文学和欧洲艺术电影的独特解构。

影片背景设定在拿破仑战争时期的俄国,伍迪·艾伦饰演的鲍里斯是个胆小如鼠的俄国农民,却阴差阳错被卷入刺杀拿破仑的阴谋。这个设定本身就是对托尔斯泰《战争与和平》的戏谑模仿——在原著宏大的历史叙事中,伍迪安插了一个现代都市焦虑症患者式的反英雄。

黛安·基顿饰演的索妮亚堪称影史经典喜剧形象,她将俄国文学中常见的深沉女性演绎成满口存在主义金句的神经质姑娘。片中那段死亡辩论戏码,两人用纽约客式的快节奏对话讨论生命意义,与19世纪俄国乡村场景产生奇妙碰撞。

影片的视觉风格明显受到伯格曼和塔可夫斯基的影响:

- 大量使用特写镜头表现人物内心

- 黑白棋局场景致敬《第七封印》

- 慢动作的死亡之舞戏仿苏联诗电影

但伍迪·艾伦用招牌式的神经质独白打破了艺术电影的沉重感。比如当鲍里斯面临决斗时,他纠结的却是如果我死了,周二的网球赛怎么办这类现代人的琐碎烦恼。

值得一提的是,本片拍摄时正值越战后期,美国社会反战情绪高涨。片中那些关于战争毫无意义的台词,比如整个军队都在撤退,除了几个特别固执的家伙,都带着鲜明的时代印记。伍迪·艾伦用荒诞手法解构了战争片的宏大叙事,这种手法后来在《香蕉》《傻瓜大闹科学城》等作品中继续发展。

作为伍迪·艾伦早期笑话集式电影的代表作,《爱与死》虽然结构松散,但每分钟都充满灵光乍现的妙语。据统计全片平均每42秒就有一个文学或哲学梗,从陀思妥耶夫斯基到萨特,从芭蕾舞剧到俄罗斯民谣,各种文化符号被信手拈来地调侃。这种知识分子的幽默风格,后来成为伍迪·艾伦作品的标志性特征。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容