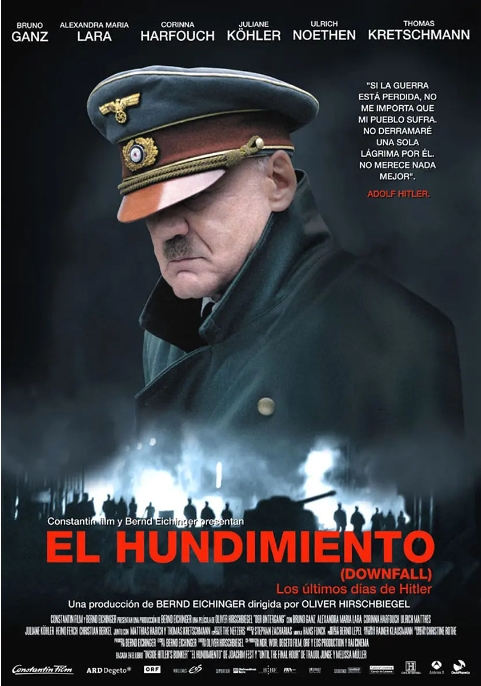

2004年上映的德国电影《帝国的毁灭》(Der Untergang)堪称二战题材电影中的里程碑之作。这部由奥利弗·希施比格尔执导的历史剧情片,以近乎纪录片式的写实手法,再现了希特勒生命最后12天的地下堡垒生活。影片改编自历史学家约阿希姆·费斯特的《希特勒的末日》和希特勒秘书特劳德尔·琼格的回忆录《直到最后时刻》,这种双重视角的史料基础赋予了影片独特的真实质感。

影片最令人震撼的,莫过于布鲁诺·冈茨塑造的希特勒形象。这位瑞士演员通过四个月的深入研究,不仅完美复刻了希特勒的体态语言,更用精湛演技展现了这个战争狂人从暴怒到崩溃的心理轨迹。其中有一个令人毛骨悚然的细节:当希特勒得知盟军突破防线时,他的左手会不受控制地颤抖,这个设计来源于真实历史记载。冈茨的表演超越了简单的恶魔化塑造,让观众看到了一个病态却又人性化的独裁者。

影片采用多线叙事结构,除了希特勒这条主线外,还通过几位普通人的视角展现末日图景:

年轻秘书特劳德尔·琼格(亚历山德拉·玛丽亚·拉娜饰)的天真与觉醒 军医恩斯特-京特·申克(克里斯蒂安·贝克尔饰)在炮火中救治儿童的挣扎 宣传部长戈培尔夫妇(乌尔里希·马特斯与茱莉安·柯勒饰)令人不寒而栗的殉道选择

特别值得一提的是,影片对柏林围城战的呈现极具冲击力。导演运用手持摄影和冷色调画面,真实还原了1945年4月那个满目疮痍的柏林:燃烧的建筑物、堆积如山的尸体、在废墟中寻找食物的平民。其中一个长镜头跟随着少年希特勒团员穿越战场,这个场景取材自真实历史事件,当时纳粹确实征召了大量儿童投入毫无意义的防御战。

《帝国的毁灭》引发的争议主要集中在对希特勒的人性化刻画上。但正如导演希施比格尔解释的:恶魔也是人,理解邪恶如何产生,比简单地将之妖魔化更重要。影片没有直接展示集中营等暴行,而是通过一个封闭空间的群像戏,让观众思考极权体制如何扭曲人性。这种克制的表达方式,反而比直白的血腥场面更具警示意义。

从电影史角度看,该片标志着德国战后电影开始直面纳粹历史。与早期二战电影不同,《帝国的毁灭》摒弃了英雄主义叙事,用近乎冷酷的客观视角呈现历史真相。这种态度也体现在制作细节上:影片90%的对白都源自真实历史记录,地下堡垒的场景是根据幸存者描述精确复制的。

156分钟的院线版和178分钟的加长版都值得细细品味,后者增加了更多平民视角的支线故事。这部电影不仅是一部历史教材,更是一面照见人性深渊的镜子——当疯狂成为常态,保持清醒反而需要莫大的勇气。

暂无评论内容