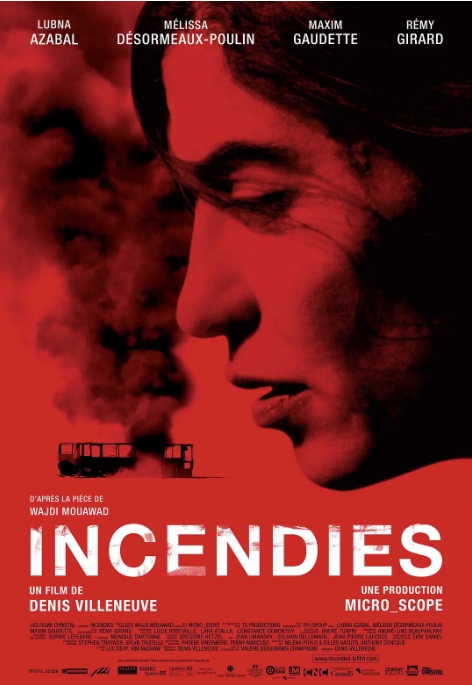

在2010年威尼斯电影节上,一部来自加拿大的法语电影《焦土之城》(Incendies)以惊人的叙事力量和视觉冲击力震撼了观众。这部由后来执导《银翼杀手2049》《沙丘》的丹尼斯·维伦纽瓦操刀的作品,改编自瓦吉·穆阿瓦德的同名舞台剧,将中东战乱背景下的人性悲剧展现得淋漓尽致。

影片采用双线叙事结构:现代线中,一对双胞胎姐弟在母亲纳瓦尔去世后,遵照遗嘱前往中东寻找素未谋面的父亲和兄长;而闪回线则逐步揭露这位母亲在黎巴嫩内战期间(1975-1990年)经历的炼狱般的遭遇。这种叙事手法如同拼图游戏,让观众随着主角一起拼凑出令人窒息的真相。

特别值得一提的是,影片中数学证明的隐喻贯穿始终。母亲留下的信封上写着1+1=1这个看似荒谬的等式,最终揭示出令人心碎的家族秘密。这个设计灵感可能来源于黎巴嫩内战期间,不同教派(基督教马龙派与穆斯林)通婚产生的身份困境——就像片中纳瓦尔同时作为基督徒和穆斯林孩子的母亲,她的身体成了战场之外的另一种焦土。

卢巴纳·阿兹巴尔饰演的纳瓦尔贡献了影史级的表演。其中巴士站无声哭泣的长镜头,没有台词却道尽战争给普通人带来的创伤。这个场景拍摄时,剧组特意选用1970年代的老式奔驰巴士,车窗上的弹孔痕迹来自真实的黎巴嫩内战文物。

影片对战争暴行的展现毫不避讳:监狱场景中,女性囚犯被迫在枪口下跳流行舞的段落,取材于真实发生的黎巴嫩萨布拉-夏蒂拉难民营大屠杀事件。维伦纽瓦用近乎纪录片的手法,让观众感受到暴力如何摧毁人性最基本的尊严。

《焦土之城》的配乐同样值得称道。作曲家格里莫·瑞维尔将阿拉伯传统音乐与电子音效融合,特别是片尾Radiohead的《You and Whose Army?》响起时,现代摇滚与古老悲剧产生的化学反应令人毛骨悚然。

这部成本仅650万美元的电影最终获得奥斯卡最佳外语片提名,并促使更多观众关注黎巴嫩内战这段被西方主流媒体忽视的历史。正如影评人罗杰·伊伯特所说:这不是关于特定战争的电影,而是关于所有战争如何将普通人变成怪物的永恒寓言。

暂无评论内容