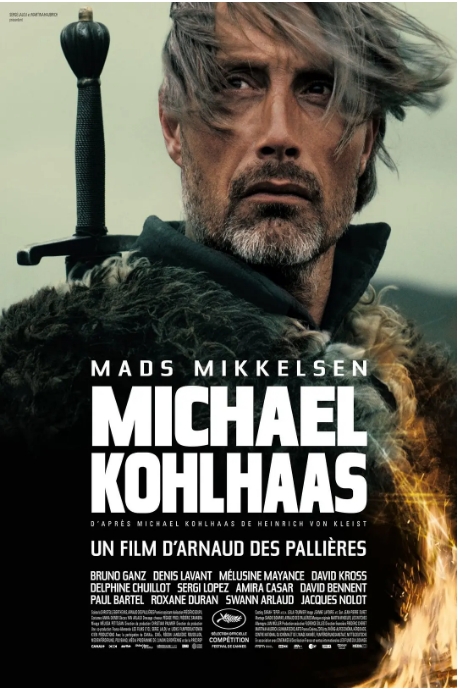

这部由法国和德国合拍的历史剧情片《马贩子科尔哈斯》(Michael Kohlhaas)改编自德国作家海因里希·冯·克莱斯特1810年的同名中篇小说,将16世纪欧洲农民起义的真实历史事件搬上银幕。影片在2013年戛纳电影节主竞赛单元首映,由法国导演阿诺·德帕利埃执导,丹麦国宝级演员麦斯·米科尔森(《狩猎》《酒精计划》)担纲主演。

故事背景设定在16世纪的法国-德国边境地区,当时神圣罗马帝国统治下的封建制度让普通百姓饱受压迫。米科尔森饰演的马贩子科尔哈斯本是个安分守己的商人,在一次贩马途中,当地贵族强行扣押了他的马匹并打伤仆人。这个看似普通的民事纠纷,却因贵族阶层的傲慢与司法系统的腐败,逐渐演变成一场震撼整个帝国的农民起义。

影片通过这个小人物对抗强权的故事,展现了欧洲封建制度下的阶级矛盾。特别值得一提的是,科尔哈斯这个角色并非虚构,其原型是16世纪德国历史上真实存在的汉斯·科尔哈斯。导演德帕利埃在保留原著精髓的同时,加入了更多视觉化的历史细节:从马匹交易的市集场景,到农民简陋的茅屋与贵族奢华的城堡对比,都精准还原了中世纪晚期的社会风貌。

麦斯·米科尔森的表演堪称教科书级别。他完美诠释了一个普通商人如何从忍气吞声到揭竿而起的转变过程,特别是法庭对峙那场戏,仅靠眼神就传递出从隐忍到爆发的完整情绪弧线。与他演对手戏的布鲁诺·冈茨(《帝国的毁灭》希特勒扮演者)饰演的选帝侯,则代表着腐朽的封建权威,两人的每次交锋都充满戏剧张力。

影片在摄影上也颇具特色,法国摄影师约里克·勒·索克斯大量使用自然光拍摄,阴郁的冷色调与故事压抑的氛围相得益彰。121分钟的片长里,导演既保留了文学原著的哲思深度,又通过紧凑的叙事节奏让这个400多年前的故事对现代观众产生强烈共鸣——关于正义的代价、个体反抗体制的困境等主题,至今仍发人深省。

值得一提的是,这部电影在不同地区发行时采用了截然不同的译名:香港译作《英雄本色》强调个人英雄主义;台湾译为《最后的正义》突出司法主题;而直译的《马贩子科尔哈斯》则更贴近原著精神。这种一名多译现象也侧面反映了影片内涵的丰富性。

暂无评论内容