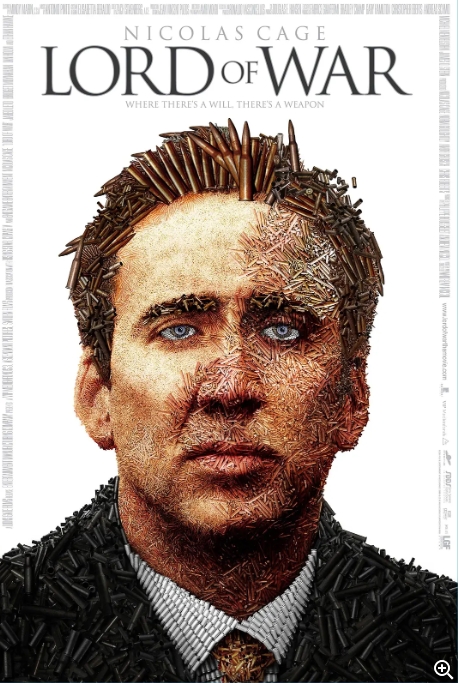

当尼古拉斯·凯奇在《战争之王》中对着镜头说出世界上每12个人就有一把枪,我的问题是:怎么让另外11个人也有枪时,这个虚构军火商的台词却揭露了令人不安的现实。这部2005年上映的犯罪剧情片,以近乎纪录片式的真实感展现了国际军火贸易的黑色产业链。

导演安德鲁·尼科尔(曾执导《楚门的世界》)耗时多年调研军火黑市,影片中超过3000把真枪出镜,因为租用真枪比道具枪更便宜——这个讽刺的事实本身就像是对剧情的注解。主角尤里·奥洛夫的成长轨迹,影射了多位真实军火大亨的发家史,包括被称为死亡商人的维克多·布特,这位俄裔军火商的故事后来被改编成另一部电影《战争之王》的灵感来源。

影片采用多语言叙事(包含8种语言对白),跟随军火走私路线穿越四大洲。其中用乌克兰语交谈的父子交易桥段,原型是前苏联解体后大量武器流失的真实事件;而非洲内战场景中出现的血钻情节,则暗示了资源战争与武器贸易的共生关系。特别值得注意的是,片中所有展示的军火交易都曾真实发生过,包括用飞机运输整船武器的幽灵航班操作。

伊桑·霍克饰演的国际刑警角色,其追查过程揭示了军火贸易的合法灰色地带——当尤里淡定地说出联合国安理会五大常任理事国就是全球最大军火商时,电影撕开了这个行业最赤裸的真相。这种合法犯罪的悖论,正是影片最发人深省的地方。

作为新千年最具现实意义的黑色寓言,《战争之王》的价值不仅在于其戏剧张力,更在于它用商业类型片的外壳,包裹了一个关于全球化时代道德困境的核心。当片尾字幕打出根据真实事件改编,并列出主要军火消费国名单时,银幕内外完成了最后也是最沉重的一次互文。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容