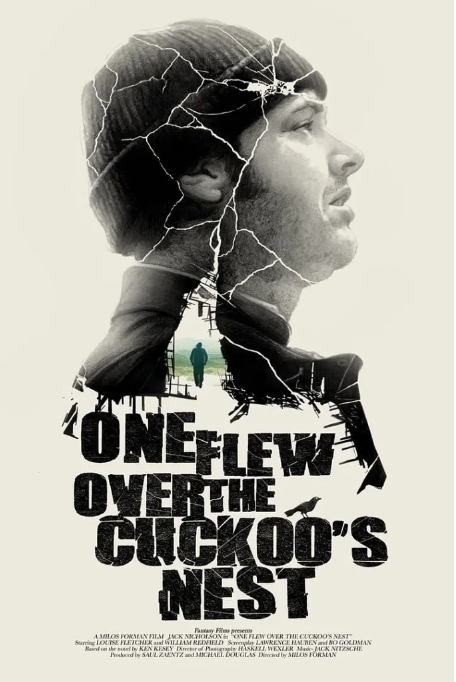

1975年上映的《飞越疯人院》堪称影史经典,这部改编自肯·凯西1962年同名小说的电影,由捷克导演米洛斯·福尔曼执导,以精神病院为缩影,对体制化社会进行了犀利批判。杰克·尼科尔森塑造的麦克墨菲成为反叛精神的代名词,而路易丝·弗莱彻饰演的恶魔护士瑞秋则成为体制压迫的象征。

影片讲述了一个耐人寻味的故事:为逃避监狱劳动,麦克墨菲假装精神异常被送进精神病院。这个充满生命力的赌徒与院内压抑的规章制度格格不入,他带领病友们反抗护士长的专制管理,组织出海钓鱼、深夜派对等活动,试图唤醒其他病人被药物和规则麻痹的人性。其中最令人动容的场景是,麦克墨菲为让口吃的比利获得自信,特意安排他与女友约会,却最终导致悲剧发生。

导演福尔曼采用了近乎纪录片式的拍摄手法,大量使用手持镜头和自然光效。为追求真实感,剧组在俄勒冈州立医院实地取景,部分群众演员就是真正的精神病患者。这种写实风格与超现实的梦境镜头形成鲜明对比,比如印第安酋长布罗姆登的幻觉场景,暗示着角色内心对自由的渴望。

值得注意的是,原著作者肯·凯西因不满电影改编,甚至拒绝观看成片。与小说以酋长视角叙述不同,电影更聚焦麦克墨菲的个人抗争。这种改编反而强化了个人与体制对抗的戏剧张力,使影片获得更大共鸣。在1976年奥斯卡颁奖礼上,该片成为继《一夜风流》(1934)后第二部包揽五大奖项(最佳影片、导演、男主、女主、剧本)的电影。

四十多年过去,《飞越疯人院》提出的问题依然发人深省:当治疗变成思想控制的手段,当规则异化为压迫工具,我们是否都成了疯人院里的囚徒?影片结尾酋长砸窗逃向自由的画面,至今仍是电影史上最具冲击力的镜头之一。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容