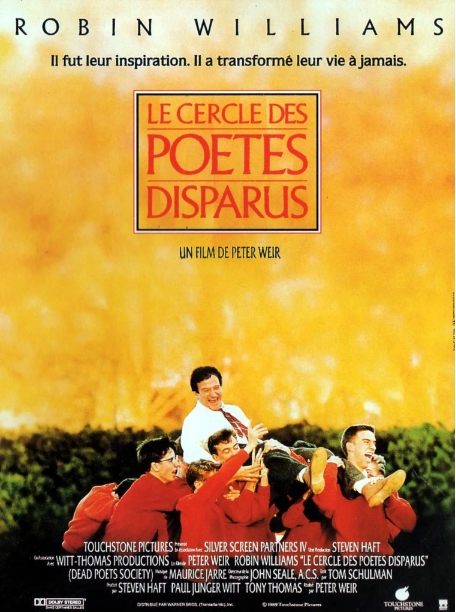

1989年上映的《死亡诗社》(Dead Poets Society)堪称影史经典,这部由澳大利亚导演彼得·威尔执导的作品,不仅让罗宾·威廉姆斯奉献了从影以来最动人的表演,更以深刻的教育主题引发全球共鸣。影片在北美上映时以Carpe Diem(拉丁语及时行乐)为宣传语,这个贯穿全片的哲学命题,至今仍在大学人文课堂被反复讨论。

故事发生在1959年虚构的威尔顿学院,这所精英预科学校有着严格的传统——70%毕业生进入常春藤盟校。新来的文学老师基廷(罗宾·威廉姆斯饰)却用反传统教学法震撼了学生们:他让学生们站上讲台换视角看世界,撕掉教科书上僵化的诗歌分析,甚至带着他们在庭院里边走边读诗。这种离经叛道的教育方式,与当时美国教育界盛行的要素主义形成鲜明对比——后者强调纪律、背诵和绝对服从。

影片中令人难忘的场景比比皆是:尼尔(罗伯特·肖恩·莱纳德饰)在父亲反对下仍坚持参演《仲夏夜之梦》,托德(伊桑·霍克饰)在教室即兴创作诗歌时的爆发,学生们在山洞里轮流朗诵惠特曼诗句的夜晚。这些片段生动展现了青春期自我意识的觉醒,也暗示了保守体制下个体自由的代价。特别值得注意的是,尼尔最终的自杀并非简单的悲剧,而是对生存还是毁灭这一永恒命题的残酷注解。

从技术层面看,摄影师约翰·希尔用冷暖色调的对比强化了主题——冰冷的蓝调代表体制压迫,暖黄光则象征诗歌与自由。配乐家莫里斯·雅尔创作的主题旋律《Keating’s Triumph》获得当年奥斯卡最佳原创配乐提名,钢琴与弦乐的交织完美捕捉了青春的悸动与哀愁。

这部获得奥斯卡最佳原创剧本奖的作品,在全球不同文化背景下都引发强烈反响。在日本,它被视作对考试地狱的反思;在法国,影评人称赞其存在主义哲学内涵;而中国观众更易与春风化雨的译名产生共鸣。至今,哈佛大学教育学院仍将其列为教师培训必看影片,因为基廷老师那句诗歌不是消遣,而是我们生存的理由道出了教育的本质。

值得一提的是,年轻时的伊桑·霍克通过本片崭露头角,他后来在访谈中透露,拍摄山洞朗诵戏时演员们确实在零下温度中冻得发抖,那些呵出的白气全是真实反应。这种细节的真实感,或许正是影片历经三十余年仍打动新一代观众的秘密。

暂无评论内容