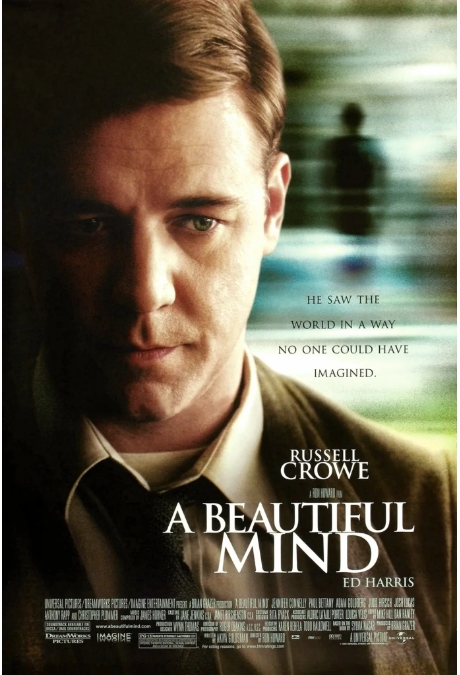

2001年上映的《美丽心灵》是好莱坞黄金搭档朗·霍华德与罗素·克劳合作的经典传记电影,该片改编自西尔维娅·纳萨尔的同名普利策奖提名传记,用细腻的镜头语言展现了诺贝尔经济学奖得主约翰·纳什传奇又坎坷的一生。

影片最令人震撼的是对精神分裂症的真实刻画。在冷战时期的普林斯顿大学,数学天才纳什(罗素·克劳饰)先后经历了三个重要阶段:从初出茅庐的年轻学者,到被妄想症困扰的疯子,最终成为与疾病共存的诺奖得主。其中政府特工查尔斯(保罗·贝坦尼饰)这个虚构角色的设定尤为精妙,直到影片中段观众才惊觉这个贯穿全片的挚友竟是纳什的幻觉。

导演霍华德采用了渐进式的叙事手法:开场时纳什在玻璃窗上写满方程的镜头,既展现了他独特的视觉思维,也暗示了即将破碎的精神世界。当纳什在校园里追逐根本不存在的苏联密码时,摇晃的手持镜头与急促的呼吸声让观众亲身体验到妄想发作的窒息感。值得一提的是,现实中的纳什确实曾在办公室黑板上留下外星人讯息,这种将真实细节艺术化处理的手法使影片更具说服力。

詹妮弗·康纳利饰演的妻子艾丽西亚成为全片的情感锚点。当纳什拒绝服药导致病情复发时,那个雨夜中她紧抱丈夫说我需要相信非凡之事是可能的的场景,原型来自纳什夫人真实的日记内容。这个角色打破了疯狂天才背后必有牺牲者的刻板印象,展现出理性与爱的惊人力量——她既没有盲目崇拜丈夫的才华,也没有因疾病放弃爱情,而是帮助纳什学会区分现实与幻觉。

影片对学术界的描绘同样耐人寻味。50年代的普林斯顿教授餐厅里,教授们用钢笔帽致敬的场景源自真实传统;纳什均衡理论的诞生过程被浓缩在酒吧邂逅金发女郎的经典桥段中,这个后来获得诺贝尔奖的博弈论突破,在电影里通过酒杯折射的光影被赋予了诗意的诠释。

《美丽心灵》的成功在于它没有刻意美化精神疾病,当晚年纳什学会与幻觉和平共处时说他们就像老唱片,我知道不该听但偶尔还会播放,这种充满智慧的妥协或许比彻底治愈更接近生命的真相。正如纳什在诺贝尔领奖台上那句改编自真实演讲的台词:唯有在爱的奇异方程里,才能找到合乎逻辑的答案。

暂无评论内容