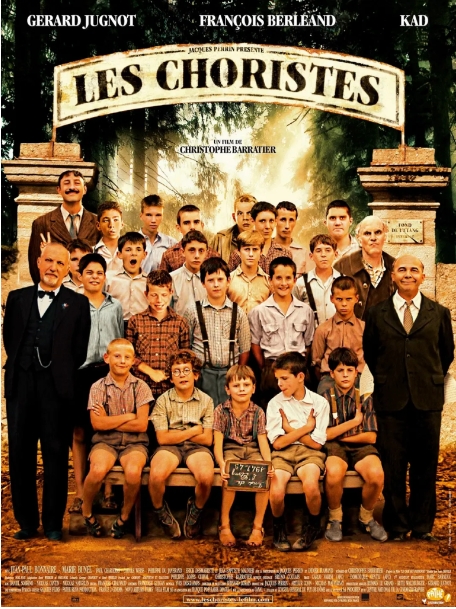

2004年上映的法国电影《放牛班的春天》(原名《Les Choristes》)堪称影史经典,这部由克里斯托夫·巴哈蒂执导的音乐剧情片,用温暖治愈的叙事和天籁般的童声合唱,征服了全球观众的心。影片在法国本土上映后引发观影热潮,最终以800万美元成本收获超过8000万美元全球票房,成为当年最成功的非英语电影之一。

故事背景设定在1949年的法国乡村,聚焦一所名为池塘之底的寄宿学校。这里与其说是学校,不如说是问题少年的收容所——严厉的校长信奉犯错-惩罚的高压管理,直到音乐教师克莱门特·马修的到来。这位失意的音乐家没有循规蹈矩,而是通过组织合唱团,用音乐打开了孩子们封闭的心灵。影片中那个总在周六等待父亲来接的孤儿佩皮诺,以及拥有天籁嗓音却性格叛逆的莫安琦,都成为影迷心中难忘的银幕形象。

值得一提的是,片中令人沉醉的童声合唱全部由法国圣马可童声合唱团真实演绎。导演巴哈蒂在选角时,从4000多名儿童中选中时年12岁的让-巴蒂斯特·莫尼耶饰演莫安琦,这个原本内向的男孩在拍摄过程中逐渐打开心扉,其演唱的《黑夜》等曲目成为经典。影片原声带在全球售出超过200万张,甚至带动了童声合唱艺术的新一轮热潮。

影片采用倒叙手法展开,通过功成名就的指挥家皮埃尔·莫安琦的回忆,带观众回到那个改变他一生的冬天。这种叙事结构巧妙呼应了影片的核心主题:教育的影响可能迟到,但永远不会缺席。马修老师离开时从窗口飘落的纸飞机,成为电影史上最动人的告别场景之一,那些写着临别赠言的手工纸飞机,象征着被唤醒的希望与梦想。

《放牛班的春天》在艺术表现上独具匠心,将法国电影特有的诗意现实主义与音乐剧形式完美融合。影片中反复出现的黑夜-黎明意象,既是对战后法国社会氛围的隐喻,也暗示着孩子们在黑暗中寻找光明的成长历程。这种细腻的表达方式,使得这部看似简单的教育题材电影,拥有了打动人心的深层力量。

该片在中国大陆先后于2004年和2022年两次上映,豆瓣评分始终保持在9.3分的高位。它不仅让中国观众领略到法国电影的独特魅力,其没有坏学生,只有差老师的教育理念,更引发了国内教育工作者对教育本质的深刻反思。正如影片中马修老师所说:音乐不仅是一种艺术,更是救赎灵魂的方式。这或许正是《放牛班的春天》历经二十年仍能打动新老观众的秘密所在。

暂无评论内容