1994年上映的《肖申克的救赎》堪称电影史上的奇迹。这部由弗兰克·德拉邦特执导并改编自斯蒂芬·金小说的作品,最初在票房上表现平平,却在随后的录像带租赁市场和电视重播中逐渐积累起惊人口碑。有趣的是,这部电影与同年上映的《阿甘正传》在奥斯卡角逐中狭路相逢,最终虽未斩获重要奖项,却用时间证明了其不朽价值。

影片讲述银行家安迪·杜佛兰(蒂姆·罗宾斯饰)被冤枉杀害妻子及其情人,被判终身监禁进入肖申克监狱的故事。在这个充满体制化暴力的封闭世界里,安迪与资深囚犯瑞德(摩根·弗里曼饰)建立了深厚友谊。电影通过安迪在狱中二十年的经历,展现了人性在极端环境下的韧性。其中安迪偷偷扩建监狱图书馆、用地质学知识帮助狱警报税等细节,都体现了他始终未放弃的专业尊严。

特别值得一提的是片中凿墙越狱的经典桥段。安迪用一把小鹤嘴锄,花费19年时间在牢房墙上凿出通道。这个设定并非完全虚构——现实中确实存在类似案例。2013年巴西就有囚犯用牙刷在墙上挖洞成功越狱。影片中这个长达19年的计划,既需要地质学知识计算承重墙结构,更需要超乎常人的耐心,这正是电影最打动人心的精神内核。

摩根·弗里曼饰演的瑞德作为叙事者,用沧桑而富有哲理的旁白串联起整个故事。他三次假释听证会上的台词变化,完美呈现了一个被体制化的灵魂如何重获新生的过程。而典狱长诺顿(鲍勃·冈顿饰)这个伪善的反派,则象征着体制中最黑暗的腐败面,他办公室墙上主的审判即将来临的匾额,最终成为极具讽刺意味的情节反转点。

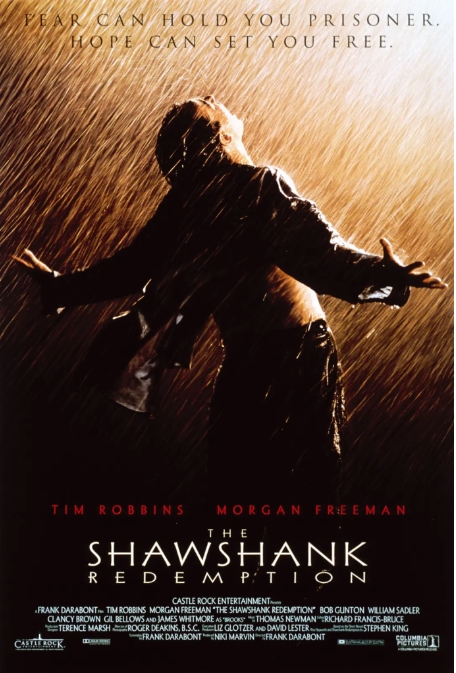

这部电影的摄影美学同样值得称道。当安迪最终爬过500码的下水道重获自由时,暴雨中张开双臂的镜头成为影史经典。这个场景实际拍摄时使用了消防车制造人工暴雨,蒂姆·罗宾斯在冷水冲刷下反复拍摄了整整两天。而片中多次出现的俯拍监狱全景镜头,则通过几何构图强化了体制牢笼的视觉隐喻。

从专业角度看,《肖申克的救赎》完美诠释了希望这个抽象概念。安迪对瑞德说的那句希望是好事,也许是最好的事,不仅推动剧情发展,更成为跨越文化的普世价值。根据心理学研究,这种未来时间观正是人类在逆境中保持心理健康的關鍵因素。这也解释了为何这部电影能在不同国家、不同时代的观众中引发共鸣。

有趣的是,影片中那个安迪委托瑞德寻找的特殊地点,其取景地是美国俄亥俄州的马耳他小镇。如今这里已成为影迷朝圣地,当地居民会在每年电影上映纪念日组织露天放映活动。而片中那个藏着真相的火山岩墙,实际是由剧组美术部门用发泡胶精心制作的仿制品。

暂无评论内容