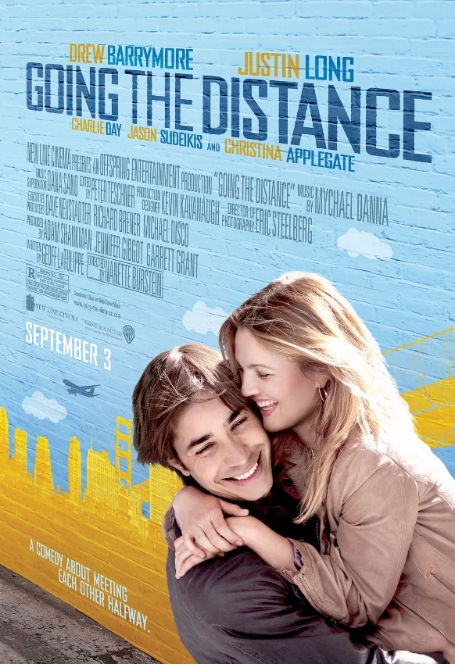

2010年上映的浪漫喜剧《远距离爱情》(Going the Distance)由纳内特·波斯特恩执导,以纽约和旧金山为背景,讲述了一对异地恋情侣艾琳(德鲁·巴里摩尔饰)和加勒特(贾斯汀·朗饰)面临的现实挑战。这部电影之所以能引起广泛共鸣,是因为它取材自编剧Geoff LaTulippe的真实经历——当时他与未婚妻相隔两地,每周要打掉价值200美元的长途电话费。

影片中那些令人捧腹又心酸的细节,比如视频通话时网络卡顿、为见面抢购特价机票、在机场安检口难舍难分,都是异地恋群体的真实写照。特别值得一提的是,剧组特意安排两位主演在拍摄前期先分别居住在不同城市,通过邮件和电话培养戏中人的情感状态。这种方法式表演让德鲁·巴里摩尔在哭戏中自然流露出思念之情,连导演都惊讶于她的即兴发挥。

从电影社会学的角度看,本片上映时正值美国异地恋数量激增期。皮尤研究中心数据显示,2005-2010年间,因工作或学业被迫分居的伴侣增加了40%。影片中展现的信任测试(如突击检查对方公寓)和时差困境(加州与纽约有3小时时差),成为当时《纽约客》杂志专题讨论的现代爱情命题。

作为一部R级喜剧,影片大胆呈现了异地恋中的性爱困境。那个用视频通话亲密互动却遭遇网络故障的桥段,既让人脸红又引发深思。制片人亚当·山克曼透露,这段情节来自某位剧组人员的真实糗事,原本担心过于露骨,试映时却获得年轻观众最热烈的掌声。

值得一提的是,影片没有采用传统爱情片的圆满结局,而是留下开放性的思考:当艾琳最终选择前往旧金山时,加勒特却可能要去波士顿发展。这个反套路设计恰恰反映了当代年轻人的真实困境——在个人发展和爱情之间,从来就不存在完美解决方案。

从电影技术层面看,摄影师埃里克·艾伦·爱德华兹运用冷暖色调区分两座城市:纽约场景多用钢铁蓝调,旧金山则充满阳光滤镜,视觉化呈现了双城记的情感张力。这种手法后来被《爱在黎明破晓前》系列导演林克莱特借鉴,成为爱情片的新范式。

暂无评论内容