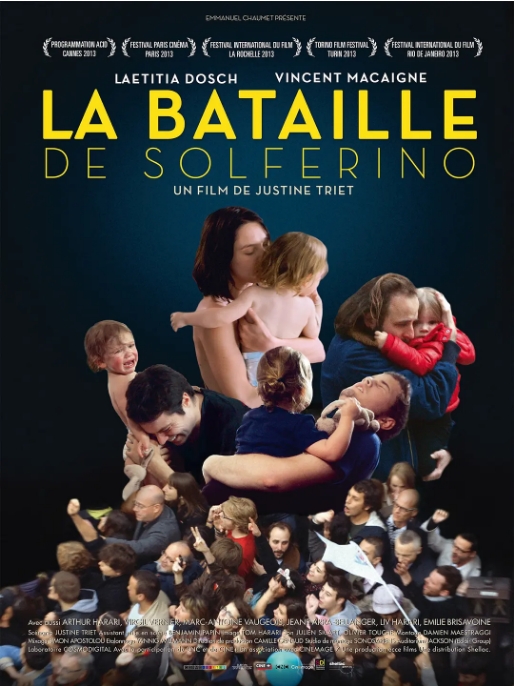

2013年,法国青年导演茹斯汀·特里耶以一场历史战役为隐喻,用镜头捕捉了当代巴黎的社会脉搏。这部名为《索尔菲雷诺之战》的影片,其标题源自1859年意大利独立战争中的著名战役,但导演巧妙地将历史战场转化为现代都市的隐喻——影片中并没有真正的战争场面,而是通过2012年法国总统大选日的巴黎街头,展现普通人在信息爆炸时代的焦虑与迷失。

女主角由利蒂希亚·多施饰演的新闻通讯社记者,恰是这种时代焦虑的具象化呈现。导演特意设置了一个充满张力的开场:当她急着去幼儿园接孩子时,恰逢巴黎爆发反对萨科齐的示威游行,地铁停运、道路封锁,手机不断推送着大选计票进展。观众跟随她穿梭在抗议人群与防暴警察的催泪瓦斯中,仿佛亲历一场没有硝烟的现代战争。这种将个人生活与政治动荡交织的叙事手法,让人联想到英国导演肯·洛奇的社会写实风格,但特里耶更注重用手持摄影和快速剪辑营造出一种新闻纪实般的临场感。

影片最精妙的设定在于双重时空的呼应——片名所指的索尔菲雷诺战役,正是红十字国际委员会诞生的历史契机。1859年,瑞士银行家亨利·杜南目睹该战役中四万名伤兵被遗弃战场的惨状,最终推动建立了国际人道主义组织。而影片中现代巴黎的战场上,记者女主角也在信息迷雾中践行着另一种人道主义:她既要抢发大选快讯,又要保护孩子免受街头冲突伤害,还要应对竞争对手的暗算。这种古今对照让影片超越了普通政治喜剧的范畴,成为对现代人道德困境的深刻叩问。

特里耶的镜头语言极具特色:用16毫米胶片拍摄的粗粝质感,配合近乎新闻纪录片的跳切手法,使法兰西大选日的喧嚣与混乱穿透银幕。有个令人印象深刻的长镜头——女主角抱着孩子穿越示威人群时,镜头始终保持在肩扛视角,观众能清晰看到她额角的汗珠和颤抖的眼睫,这种生理性的紧张感与背景中模糊的催泪瓦斯烟雾形成强烈对比。这种技术处理不仅增强了真实感,更隐喻了个体在宏大叙事中的渺小与坚韧。

尽管被归类为喜剧,但影片的笑点都带着法兰西特有的黑色幽默。比如当男主角(文森特·马凯涅饰)为了抢新闻爬上树梢却被困在警察包围圈中,只能举着手机直播自己荒唐的处境——这个场景既戏谑了媒体行业的疯狂,也暗指现代人被技术异化的困境。这些充满灵光的喜剧片段,使影片在保持社会批判力的同时不失观赏趣味,或许这正是它能获得戛纳电影节青年眼奖提名的关键。

作为特里耶的导演处女作,这部作品已经展现出她后来在《西比勒》等作品中延续的作者印记:对女性生存状态的关注、对社会矛盾的敏锐观察,以及将类型片元素与作者表达融合的叙事野心。虽然94分钟的片长难以穷尽所有社会议题,但正如索尔菲雷诺战役催生了人道主义革命,这部以之命名的电影也为我们提供了审视当代社会的独特棱镜——在信息成为新战场的时代,每个人都是亲历者,也都是记录者。

暂无评论内容