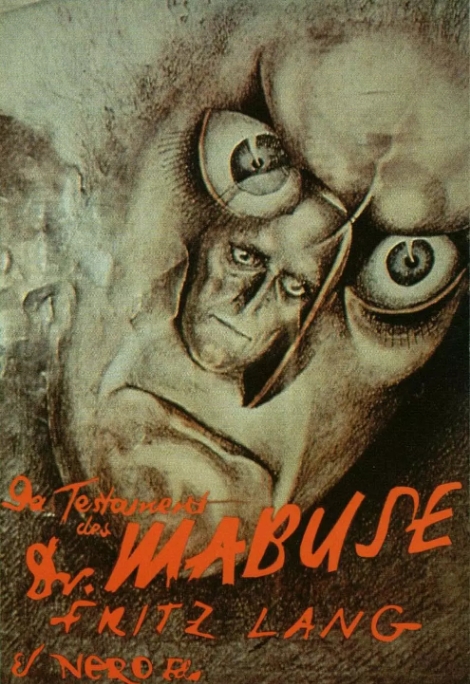

1933年上映的《马布斯博士的遗嘱》是德国电影大师弗里茨·朗执导的经典之作,它不仅是一部悬疑犯罪片,更是一面折射时代焦虑的镜子。影片延续了1922年《马布斯博士》系列的故事线,讲述疯狂犯罪天才马布斯博士在精神病院中通过催眠和精神控制继续操纵犯罪集团的故事。特别值得注意的是,影片拍摄时正值纳粹势力崛起前夕,其中对集体催眠和恐怖组织的描绘,被后人解读为对极权主义的预言性警告。

导演弗里茨·朗在影片中展现了惊人的视觉语言创新。例如在犯罪集团实施爆炸的经典场景中,他通过快速剪辑的机械特写镜头——齿轮转动、电线闪烁、钟表倒计时——营造出令人窒息的紧张感。这种表现主义手法不仅影响了后来的黑色电影,更让观众感受到工业化时代机械式犯罪的冰冷恐怖。值得一提的是,影片中犯罪集团使用的心理战手段,包括制造集体幻觉、散布恐慌传单等,都与当时欧洲新兴的极权宣传技术形成微妙呼应。

主演鲁道夫·克莱恩-鲁格的表演堪称教科书级别。他饰演的马布斯博士虽然大部分时间被困在精神病院的隔离室,却通过眼神和微表情展现令人不寒而栗的掌控力。有个细节特别值得玩味:当警探霍夫曼(由鲁道夫·申德勒饰演)查阅案件卷宗时,镜头刻意将马布斯博士的病历与犯罪地图并置,暗示理性世界与疯狂世界正在逐渐重叠。这种视觉隐喻在当时的电影语言中极为超前。

影片的诞生过程本身就如同一部惊悚片。据史料记载,纳粹宣传部长戈培尔曾在1933年4月紧急召见弗里茨·朗,一方面称赞其电影才能,另一方面却因影片危害公共安全而立即禁映。具有历史讽刺意味的是,就在影片被迫撤档的同月,纳粹组织了著名的焚书事件。朗在自传中回忆,正是这次经历促使他最终选择流亡法国,使得本片成为他在德国时期的艺术遗嘱。

从技术层面看,影片的音效设计具有开创性意义。在精神病院场景中,录音师首次尝试使用扭曲的声波效果来表现马布斯的催眠指令,这种将声音作为心理恐怖元素的手法,比希区柯克的《精神病患者》早了近三十年。而犯罪集团巢穴里持续不断的打字机声、电报滴答声和机械运转声,共同编织成一张听觉的蛛网,完美诠释了科技异化的主题。

时至今日,影评人仍对影片结尾的超现实处理争论不休:当马布斯的幽灵最终出现在犯罪成员面前时,究竟是对集体癫狂的心理隐喻,还是真正的灵异现象?这种模糊现实与幻想的叙事策略,使影片超越了普通类型片的范畴,成为一部值得反复解读的现代主义文本。正如法国电影理论家巴赞所言,这部作品既是最精彩的娱乐电影,也是最深刻的政治寓言。

暂无评论内容