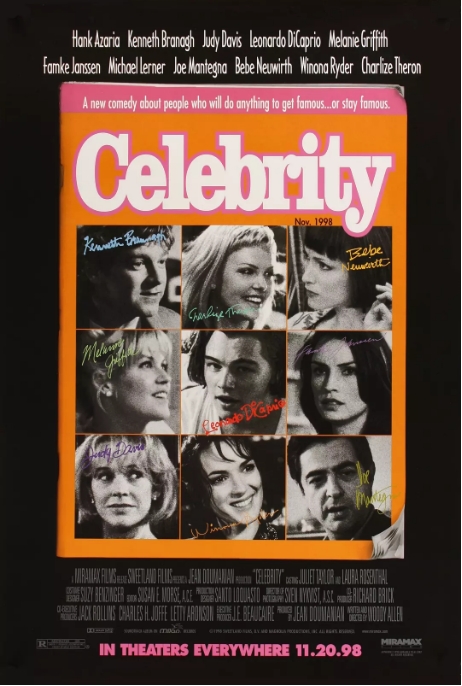

在1998年的威尼斯电影节上,伍迪·艾伦带着他的第30部长片《名人百态》亮相。这部黑白胶片拍摄的讽刺喜剧,以冷峻又幽默的视角剖开了好莱坞名利场的浮华与荒诞。影片由肯尼思·布拉纳和朱迪·戴维斯担纲主演,彼时尚未凭《泰坦尼克号》封神的莱昂纳多·迪卡普里奥在片中饰演一个癫狂的顶流明星,而查理兹·塞隆则初露锋芒,饰演一位美得令人窒息却空洞的超级模特。

电影通过一对离婚夫妇的双线叙事展开:布拉纳饰演的作家李努力想挤进上流社会,而戴维斯饰演的前妻罗宾则在偶然成为电视节目嘉宾后意外找到了自我价值。艾伦用标志性的快速对话和神经质角色塑造,展现了名人文化如何扭曲人性——比如李为了接近明星不惜假扮《纽约客》记者,却在采访中被迪卡普里奥饰演的瘾君子明星反客为主,被逼着一起砸酒店房间。

特别值得玩味的是艾伦对媒体生态的预见性批判。片中有一个精彩段落:朱迪·戴维斯饰演的普通主妇在电视谈话节目中坦言“我恨我丈夫的情人”,这段 raw 的情感宣泄竟让她瞬间成为媒体宠儿。这仿佛预言了21世纪真人秀文化的泛滥——情感越失控,越容易成为消费主义下的热门商品。

影片采用黑白摄影绝非偶然。艾伦曾解释这是为了剥离色彩的干扰,让观众更聚焦于人物命运的荒诞性。在霓虹闪烁的夜店场景中,名流们像飞蛾般围着顶流模特(查理兹·塞隆饰)打转,而她只是机械地重复“我爱你的书”——实际上她根本从不阅读。这种处理让纸醉金迷的场面透出存在主义的虚无感。

尽管当年北美票房仅收获500万美元,但影片对名人异化的刻画历久弥新。当迪卡普里奥饰演的明星边吸毒边嘶吼“他们明天就会捧新人”时,某种程度上预言了当代网红经济的残酷轮回。或许正如艾伦透过镜头暗示的:名人光环不过是现代人自我认知的一面哈哈镜,照见的尽是变形的欲望与焦虑。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容