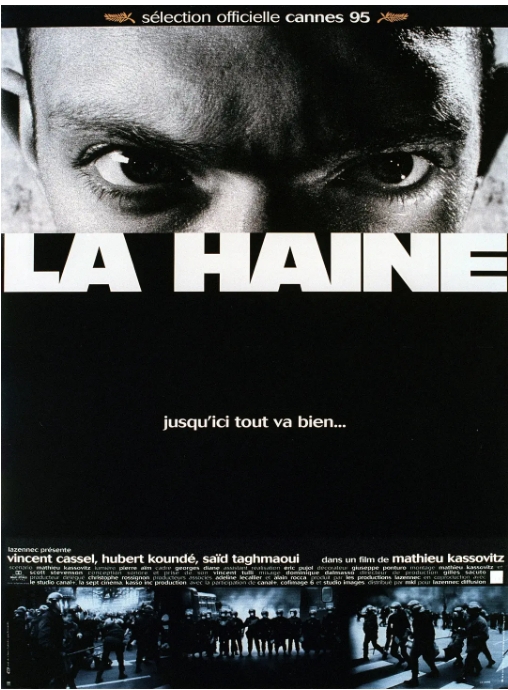

1995年戛纳电影节上,一部黑白胶片拍摄的法国电影《怒火青春》(La Haine)犹如一记重拳击中观众胸口。这部由当时年仅27岁的马修·卡索维茨自编自导的作品,用粗粝的影像记录下巴黎郊区青年24小时的愤怒与迷茫,至今仍在豆瓣保持8.3的高分。

影片开场就极具冲击力:电视新闻播放着真实发生的警察暴力事件画面,随后镜头切到燃烧的汽车和防暴警察。这个灵感来源于1992年巴黎郊区爆发的真实骚乱,当时17岁少年马克西姆·布鲁内尔被警察枪杀,引发持续数周的抗议活动。卡索维茨在筹备期间深入巴黎贫民区三个月,最终呈现的故事里,阿拉伯裔的赛义德、犹太裔的温兹和非裔的于贝尔三个青年角色,正是法国移民二代生存困境的缩影。

文森特·卡塞尔饰演的温兹贡献了影史经典镜头——他面对镜子重复着到现在为止你都还好的独白,这个段落后来被《出租车司机》的导演马丁·斯科塞斯称为90年代最伟大的表演时刻之一。值得一提的是,当时还未成名的卡塞尔为贴近角色,真的在拍摄期间与街头青年同吃同住,片中那件标志性的MA-1飞行夹克是他自己的私服。

影片采用1.37:1的复古画幅比和黑白摄影绝非单纯的艺术选择。摄影师皮埃尔·艾姆通过高对比度光影,将巴黎郊区混凝土建筑群的压抑感放大到极致。有个耐人寻味的细节:当角色们闯入巴黎市中心时,画面突然出现彩色元素——这个被导演称为希望的谎言的处理,暗示着阶级壁垒的不可逾越。

在98分钟的片长里,手持摄影机始终保持着令人窒息的近距离跟拍。最震撼的结尾处,那个突如其来的枪声和黑屏,灵感来自卡索维茨亲眼目睹的街头冲突。这个开放式结局在当年引发巨大争议,却完美诠释了片头引用的谚语:仇恨孕育仇恨——暴力循环中,没有真正的赢家。

二十多年后回看,《怒火青春》预言般地揭示了法国社会的深层矛盾。2020年该片4K修复版重映时,巴黎正在爆发反对警察暴力的黄背心运动,证明这部成本仅290万法郎的电影,其现实意义从未褪色。

暂无评论内容