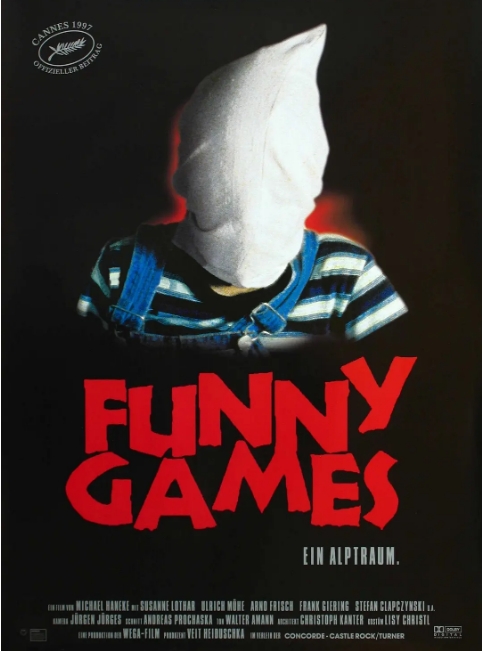

1997年戛纳电影节主竞赛单元入围作品《趣味游戏》,是奥地利导演迈克尔·哈内克最具争议性的代表作之一。这部心理惊悚片以近乎残酷的冷静笔触,探讨了暴力娱乐化这一社会议题。

影片开场如同典型的中产阶级度假片:安娜(苏珊娜·洛塔尔饰)与丈夫乔治(乌尔里希·穆埃饰)带着儿子和小狗来到湖边别墅。两个西装革履的年轻男子保罗(亚诺·弗里斯奇饰)和彼得(弗朗克·吉林饰)前来借鸡蛋,看似礼貌的互动逐渐演变成令人窒息的暴力游戏。哈内克刻意采用优雅的运镜和古典乐配乐,与血腥场面形成尖锐对立——当舒伯特的弦乐四重奏响起时,施暴者正在慢条斯理地折断高尔夫球杆。

导演通过多处打破第四面墙的设计强化观众的共犯感:保罗突然直视镜头眨眼;遥控器倒放血腥场景的魔幻情节;甚至让受害者直接向观众求救。这些手法解构了传统惊悚片的娱乐性,正如哈内克所说:当你看完两小时暴力表演走出影院,实际上已经参与了施暴者的游戏。

值得注意的是,片中施暴者始终穿着纯白网球服,象征他们作为规则制定者的绝对权力。而1990年代奥地利真实发生的地下室囚禁案等犯罪事件,为影片提供了社会语境。哈内克在2007年推出近乎逐帧复刻的美国版,用同样的台词和镜头语言证明:暴力消费是全球性的文化病症。

影片当年引发两极评价,《好莱坞报道》称其令人不安的杰作,而不少观众因无法忍受中途退场。这种生理性排斥恰恰印证了哈内克的创作意图——当我们为银幕暴力买单时,是否也成了游戏参与者?蓝光修复版中新增的导演评论音轨,详细解析了每个长镜头背后的道德拷问。

资源包含德语原声版与多字幕选项,建议搭配哈内克《冰川三部曲》对照观看。心理承受能力较弱的观众需注意:影片包含大量暗示性暴力,实际血腥镜头不多但压迫感极强。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容