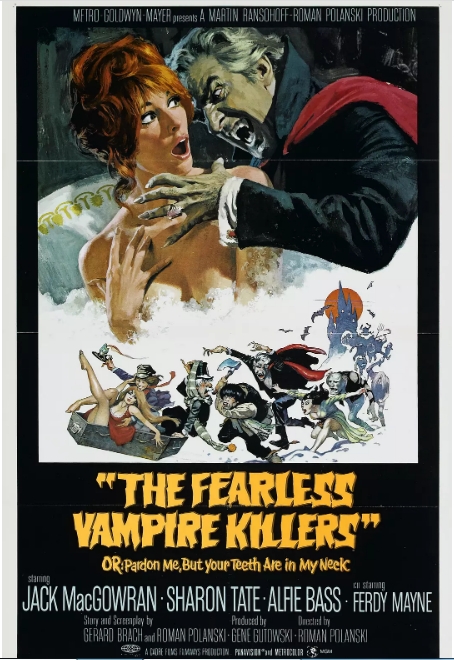

1967年上映的《天师捉妖》(The Fearless Vampire Killers)是电影大师罗曼·波兰斯基一次充满个人风格的类型片实验。这部融合了恐怖与喜剧元素的影片,在当年可谓独树一帜——它既保留了传统吸血鬼电影的哥特式氛围,又通过荒诞幽默的桥段解构了恐怖类型片的套路。

影片讲述了一位老迈的吸血鬼猎人和他笨手笨脚的学徒(由波兰斯基本人饰演)深入特兰西瓦尼亚古堡,试图消灭吸血伯爵的冒险故事。特别值得一提的是,波兰斯基当时的妻子莎朗·塔特在片中饰演旅店老板的女儿,她天真烂漫的表演为这部黑色喜剧增添了一抹亮色。

在视觉呈现上,波兰斯基展现了惊人的美学把控力:

- 古堡内景采用夸张的倾斜构图

- 吸血鬼舞会场景借鉴了德国表现主义风格

- 雪地追逐戏的调度充满舞台剧韵味

有趣的是,本片在欧美市场有两个不同版本:美国版删减了部分血腥镜头,并强行加上了一个悲剧结尾;而国际版则保留了波兰斯基最初设定的荒诞喜剧基调。这种发行策略的差异,也反映了60年代好莱坞对类型片的市场考量。

作为波兰斯基在好莱坞发展的早期作品,《天师捉妖》虽然票房表现平平,但其独特的混搭风格影响了不少后来者。比如80年代的《捉鬼敢死队》系列就能看到类似的喜剧恐怖元素组合。如今回看,这部影片更像是波兰斯基对自己童年经历的某种投射——他成长于二战时期的波兰,却用戏谑的方式化解了记忆中的黑暗。

影片在豆瓣保持7.1分的稳定评分,多数观众特别赞赏其:

- 精致的服化道设计

- 恰到好处的幽默节奏

- 对传统吸血鬼形象的颠覆性演绎

对于想了解波兰斯基早期创作风格的影迷来说,这部被低估的邪典电影绝对值得一看。它既不像《罗斯玛丽的婴儿》那样沉重压抑,也比后来的《吸血鬼之舞》更具作者特色,堪称恐怖喜剧类型中一颗被遗忘的珍珠。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容