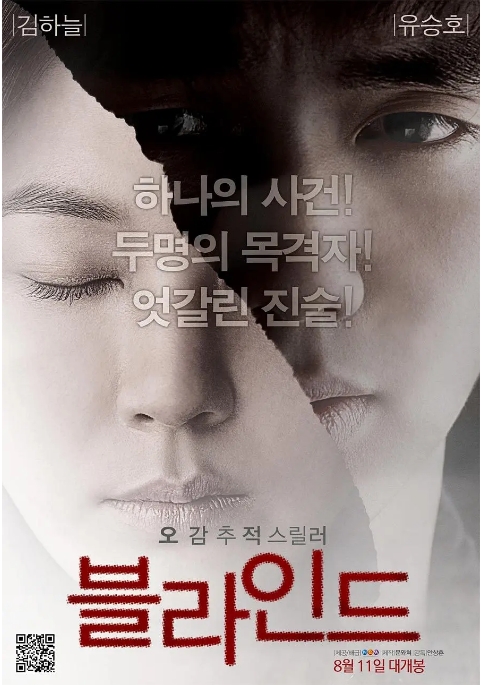

2011年上映的韩国犯罪悬疑片《盲证》(原名《블라인드》)以独特的视角切入罪案题材,讲述了一位盲人女警与目击证人的生死追凶。导演安相勋巧妙地将感官缺失的困境转化为破案关键,在类型片框架中注入了新鲜的人性思考。

影片中金荷娜饰演的见习警察秀雅因车祸失明,却意外成为连环绑架案的关键证人。这个设定让人联想到现实中的感官代偿现象——盲人的听觉和触觉往往比常人更敏锐。导演通过大量主观镜头和环绕音效,让观众沉浸式体验盲人世界:雨声中的脚步声、呼吸的频率变化都成为破案线索。这种表现手法与2007年法国电影《不可见》有异曲同工之妙,但《盲证》更侧重刑侦过程的真实感。

俞承豪饰演的目击者基燮与秀雅的关系充满张力。这个看似热心的普通大学生,实则隐藏着与案件的特殊关联。影片中段地铁站的追逐戏堪称经典,导演用晃动的手持镜头和突然的静音处理,将盲人主角的恐慌感传递得淋漓尽致。这种紧张感不仅来自罪犯的威胁,更源于证词可信度遭受的质疑——当视觉证据与听觉证据冲突时,司法系统更倾向采信哪方?

影片对韩国证人保护制度的呈现颇具现实意义。现实中韩国2010年才通过《证人保护法》,而片中警察对盲人证人的保护疏漏,恰反映了当时制度的缺陷。值得玩味的是,反派设置与2008年震惊韩国的新亭洞连环杀人案有诸多相似,这种对社会案件的影射增强了影片的纪实感。

作为犯罪类型片,《盲证》在豆瓣获得7.5分可谓实至名归。它既保持了韩式犯罪片擅长的紧张节奏(如深夜出租车遇险段落),又通过特殊证人视角探讨了感知与真相的哲学命题。当秀雅最终用盲杖敲击地面确定凶手位置时,声音成为比视觉更可靠的证据,这个设计巧妙呼应了影片核心——有时候,看见未必真实,看不见未必虚假。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容