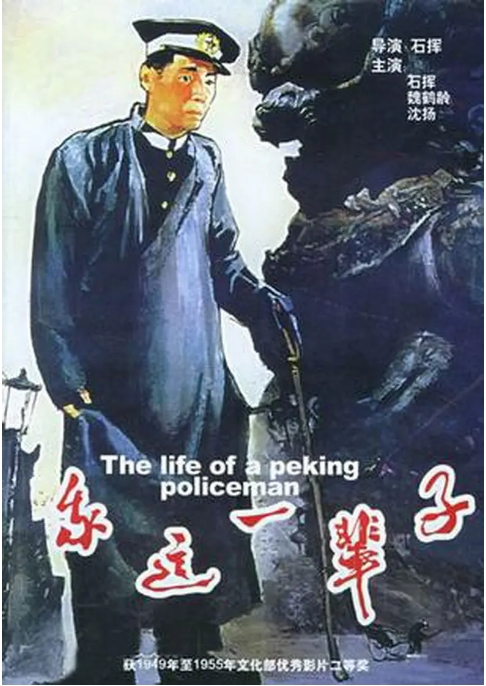

1950年上映的《我这一辈子》堪称中国电影史上的现实主义杰作,由话剧皇帝石挥自导自演,改编自老舍1937年创作的同名中篇小说。这部黑白胶片电影以清末民初到新中国成立前的北京城为背景,通过一位普通巡警的视角,展现了半个世纪的社会变迁。

影片开场就充满时代质感:魏鹤龄饰演的老年巡警福海,在冬夜的煤油灯下回忆往事。石挥饰演的青年福海原本是个体面的裱糊匠,但在1900年八国联军侵华后,京城百业萧条,为养活妻儿不得不穿上警服。这个选择看似体面,实则让他卷入了时代的漩涡——从给清朝贵族当差,到给北洋军阀站岗,再到日伪时期受尽屈辱,警服颜色换了又换,底层人的命运却始终如浮萍。

石挥的表演堪称教科书级别。当福海眼睁睁看着儿子(李纬饰)参加革命被处决时,那段长达三分钟的面部特写没有一句台词,仅靠颤抖的嘴角和充血的眼睛,就把一个父亲的无助与时代的荒诞表现得淋漓尽致。这种于无声处听惊雷的表演手法,比现在很多靠台词煽情的表演更有力量。

电影对历史细节的还原令人叹服。福海当差时经过的东四牌楼,巡逻的胡同格局,甚至警服上铜纽扣的数量都严格考据。特别值得一提的是,片中出现的日语对白并非后期配音,而是请来真正的日本侨民出演,这在建国初期的电影中相当罕见。当福海被迫向日本军官鞠躬时,背景里若隐若现的《满洲姑娘》唱片声,无声控诉着殖民统治的文化侵略。

老舍原著中辛辣的黑色幽默在电影里得到完美转化。有个令人心酸的桥段:福海发现小偷是自己当年的裱糊匠同行,两人蹲在墙角分食半个窝头,警察反而把仅有的铜板塞给小偷。这种荒诞中见真情的处理方式,比直接批判社会更让人揪心。

影片的叙事结构也别具匠心。采用倒叙与插叙交织的手法,老年福海的画外音始终贯穿全片,但声音会随着回忆内容时而清晰时而模糊,仿佛记忆的涟漪。当说到痛处时,声音突然消失,只剩下胶片划痕的沙沙声——这种声音蒙太奇的运用,在50年代的中国电影中堪称前卫。

值得一提的是,石挥为还原老北京风貌,特意找来真正的胡同居民当群演。有个卖冰糖葫芦的小贩,其实就是导演在采风时偶遇的祖传手艺人。这种纪实美学的手法,让电影既有艺术感染力又具备文献价值。

豆瓣8.8的高分印证了这部作品的永恒价值。它不仅是个人的命运史诗,更是一幅生动的历史风俗画。当片尾老年福海在新时代的晨光中闭上双眼时,观众看到的不仅是一个人的谢幕,更是一个旧时代的终结。这种以小见大的叙事智慧,正是经典作品历久弥新的关键。

暂无评论内容