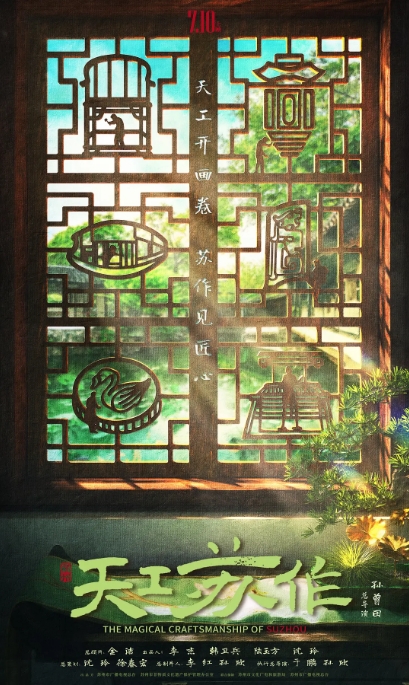

在苏州平江路的一间老宅里,年过七旬的核雕大师正在灯下专注地雕刻一枚橄榄核。随着刻刀细微的游走,核舟上逐渐显现出八扇可开合的雕花窗棂——这正是纪录片《天工苏作》开篇震撼人心的画面。这部由孙曾田执导的纪录片,用90分钟的镜头语言,为我们揭开了苏州非物质文化遗产的神秘面纱。

影片聚焦的9项传统工艺,每一件都是时光淬炼的瑰宝。比如苏绣大师姚建萍带领团队复制的《韩熙载夜宴图》,仅人物衣饰就用了60多种丝线颜色,最细的丝线仅有头发丝的十六分之一。这种以针代笔的技艺,需要绣娘在正反两面同时运针,才能达到双面异色异样的绝妙效果。

特别打动人的是年轻绣娘张雪的故事。这个90后姑娘放弃城市工作,拜在苏绣名家门下。镜头记录下她每天练习劈丝的场景——将一根蚕丝均匀地分成128缕,这个过程往往要重复数百次。她说:看着师傅的作品,就像在读一首立体的诗。

在香山帮传统建筑营造技艺的篇章中,影片展现了父子两代匠人的观念碰撞。老匠人坚持一榫一卯都不能差毫厘,而留学归来的儿子则尝试用三维建模技术辅助设计。最终在修复明代厅堂时,新技术与传统工艺的完美融合,让600年前的梁架重新焕发光彩。

值得一提的是,影片对宋锦的呈现堪称惊艳。这种起源于南宋的织锦技艺,在2014年APEC会议上大放异彩。当时各国领导人穿的新中装,正是采用改良后的宋锦面料。片中详细展示了挑花结本的复杂工艺——工匠需要根据纹样图纸,在织机上编排上万根丝线的走向。

纪录片没有回避传统工艺面临的困境。比如玉雕传承人提到,现在年轻人很难静心学艺,雕一件作品往往要几个月,而短视频时代人们的注意力可能连几分钟都维持不了。但影片也给出了希望:在苏州工艺美院,我们看到00后学生们正在老师的指导下,尝试将缂丝技艺融入现代服饰设计。

正如解说词所说:这些手艺不是博物馆里的标本,而是流动的、生长的智慧。《天工苏作》最可贵之处,在于它既展现了传统工艺的精妙绝伦,更记录下它们在当代的创造性转化。当90岁的老匠人与20岁的学徒同框时,我们看到的不仅是技艺的传承,更是一种文化基因的延续。

暂无评论内容