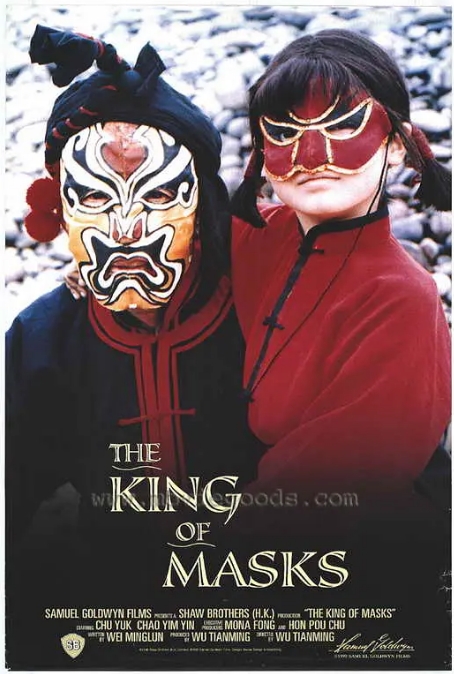

1995年上映的电影《变脸》堪称中国影坛的一颗遗珠,这部由第四代导演代表人物吴天明执导的作品,在豆瓣保持着9.1分的超高评价,却鲜少被当代年轻观众熟知。影片将川剧绝活变脸艺术与人性救赎故事完美融合,堪称传统艺术与现代叙事的典范结合。

一、传统技艺背后的时代悲歌

影片以民国时期为背景,讲述老艺人变脸王(朱旭饰)在街头表演绝技却面临技艺失传的困境。这个设定折射出当时传统艺术家的真实处境——据《中国戏曲志》记载,民国初年全国有300余种地方戏,到1949年仅存100余种。片中变脸王坚持传男不传女的祖训,正是当时众多非遗技艺濒临失传的缩影。

值得一提的是,朱旭为塑造角色专门向川剧大师王道正学习了三个月变脸技巧。在拍摄火烧戏台关键场景时,68岁的朱旭坚持不用替身,亲自完成在火中连续变出12张脸谱的高难度镜头,这份敬业精神让剧组人员无不动容。

二、超越血缘的亲情救赎

影片最打动人心的,是变脸王与被拐卖女孩狗娃(周任莹饰)之间从相互利用到真情相依的转变。这个买孙变孙女的意外,打破了变脸王固守的传统观念。现实中,导演吴天明特意从四川山区找来非专业演员周任莹,她天然去雕饰的表演,完美诠释了底层儿童的坚韧与纯真。

在爷孙露宿桥洞的经典场景中,狗娃用荷叶接雨水给爷爷喝的细节,据编剧魏明伦透露,灵感来源于他幼年亲眼所见的流浪艺人故事。这种细腻真实的情感刻画,让影片在1995年东京电影节获得最佳导演奖等三项大奖。

三、历久弥新的艺术价值

影片采用戏中戏结构,将变脸表演与剧情发展巧妙结合。比如用观音得道的戏文暗示狗娃性别真相,用包公断案呼应最后的法庭戏。这种叙事手法既展示了非遗魅力,又推进了剧情发展,被当时影评人称赞为中国传统美学与现代电影语言的完美联姻。

可惜的是,由于发行渠道限制,这部杰作当年国内票房仅200余万元。但时间证明了它的价值——2012年电影数字修复版在戛纳经典单元展映时,现场观众为变脸王最后打破祖训传授技艺的镜头集体起立鼓掌。这印证了影片超越时代的艺术生命力,也让我们看到传统文化在当代语境下的全新可能。

暂无评论内容