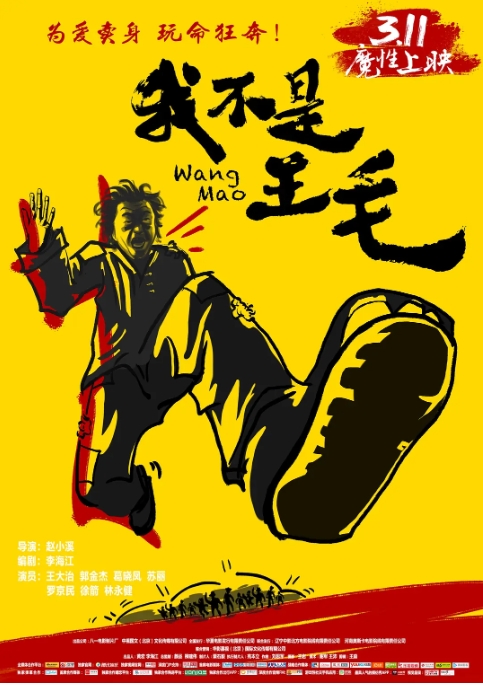

2014年上映的《我不是王毛》堪称中国战争题材电影中的一匹黑马。这部由赵小溪执导、李海江编剧的作品,巧妙地将黑色幽默与战争叙事糅合在一起,通过小人物的视角展现了特殊年代的荒诞与悲凉。

影片讲述了一个颇具戏剧性的故事:豫东平原上一个憨厚老实的烧酒师傅狗剩(王大治饰),为了娶心上人杏儿(葛晓凤饰),三次顶替王毛之名参军,在国军、伪军和新四军之间阴差阳错地辗转。这个看似荒诞的设定,实则折射出战争年代普通百姓的生存智慧。

导演赵小溪采用了一种独特的叙事手法——用喜剧外壳包裹悲剧内核。片中那些令人捧腹的桥段,比如狗剩为了逃避兵役装疯卖傻、在军营里闹出的种种笑话,背后都暗含着乱世中平民的无奈。这种笑中带泪的表现方式,让人联想到意大利新现实主义电影《美丽人生》的叙事智慧。

影片的方言运用也是一大亮点。全片采用河南方言对白,不仅增强了地域特色,更让角色显得真实可信。王大治塑造的狗剩操着一口地道的河南话,将中原农民那种憨厚中带着狡黠的特质演绎得淋漓尽致。这种方言表演让人想起《疯狂的石头》中黄渤的重庆话演出,都为影片增添了鲜活的生活气息。

值得一提的是,虽然影片在2014年就亮相上海电影节,但直到2016年才正式登陆国内院线。这种先影展后公映的发行模式,某种程度上反映了当时中小成本现实题材电影面临的生存困境。不过好作品终会发光,《我不是王毛》最终凭借扎实的剧本和出色的表演,赢得了观众和评论界的认可。

影片的战争场面处理也颇具特色。不同于主流战争片的大场面轰炸,导演选择用写实手法展现战场细节。比如狗剩第一次上战场时的慌乱,新四军战士牺牲时的突然性,都让观众感受到真实战争的残酷与无常。这种处理方式与《集结号》等战争片形成了鲜明对比,更注重个体在战争中的微观体验。

《我不是王毛》的成功证明,中国电影市场需要更多这样小而美的作品。它用92分钟的片长,完成了一次对战争与人性的另类解读,既保留了商业片的娱乐性,又不失作者电影的思想深度。这种平衡之道,值得当下电影人借鉴。

暂无评论内容