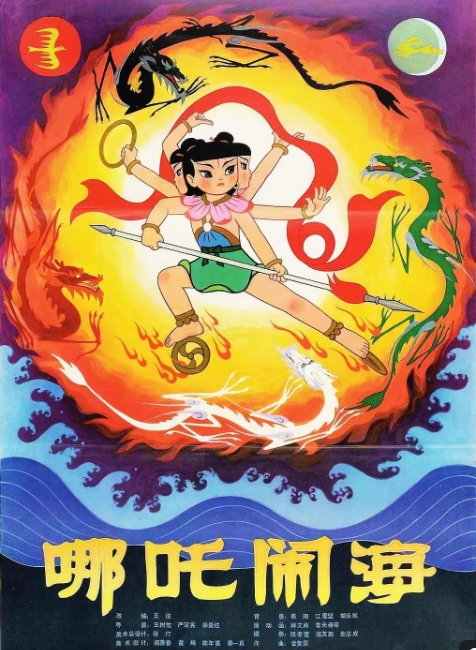

1979年上映的《哪吒闹海》是中国动画史上的一座里程碑。这部65分钟的彩色动画长片由上海美术电影制片厂制作,集结了王树忱、严定宪、徐景达三位导演的智慧,至今仍被誉为中国学派动画的巅峰之作。

影片改编自明代神魔小说《封神演义》中哪吒出世的经典章节,但创作团队对原著进行了大胆改编。比如将原著中哪吒割肉还母、剔骨还父的悲剧结局,改为更具反抗精神的开放式结尾——这个改动在改革开放初期的社会背景下,被许多观众解读为对个体解放的隐喻。

在制作技术上,影片创造性地融合了多种传统艺术形式:

- 人物造型参考了敦煌壁画和民间年画

- 背景设计采用工笔重彩技法

- 武打动作融入京剧程式化表演

- 配乐使用编钟、古琴等民族乐器

配音阵容堪称上译厂黄金一代的豪华配置:梁正晖演绎的哪吒既有孩童的天真,又带着神性的傲气;邱岳峰配音的龙王阴鸷威严;毕克塑造的太乙真人则仙风道骨。其中哪吒自刎的段落,梁正晖带着哭腔的爹爹,你的骨肉我还给你!成为一代人的集体记忆。

影片在海外同样引起轰动。1980年参加戛纳电影节时,西方媒体惊叹于中国水墨动画的魔法——比如哪吒重生时莲花绽放的段落,动画师们先用真实水墨晕染效果,再逐帧转化为赛璐璐动画,这种工艺至今难以完全复制。

值得一提的是,片中敖丙抽龙筋的暴力场景曾引发争议。导演严定宪在访谈中解释:我们刻意保留这个残酷情节,就是要打破动画只是儿童娱乐的刻板印象。这种艺术坚持使影片超越了时代局限,2014年修复版在戛纳经典单元重映时,仍获得全场起立鼓掌。

如今回看,《哪吒闹海》中哪吒对抗强权的形象,恰似中国动画人在特殊年代的艺术突围。影片开创的民族风格现代化道路,直接影响了后来《大圣归来》《魔童降世》等作品。正如法国《电影手册》的评价:这不是简单的神话新编,而是一场用毛笔对抗工业流水线的美学革命。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容