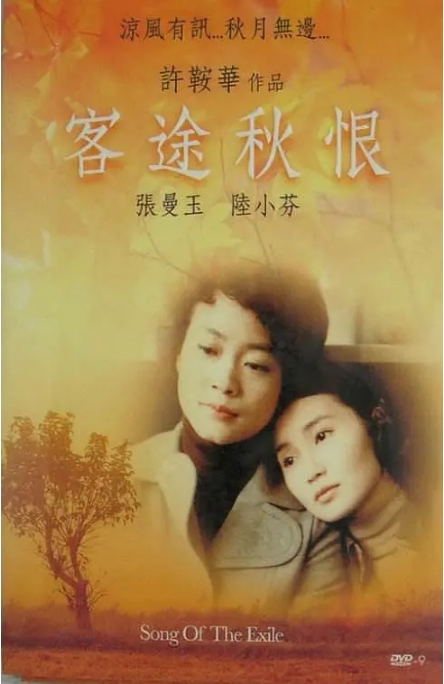

1990年上映的《客途秋恨》是许鞍华导演生涯中一部极具个人色彩的半自传作品。这部横跨香港、澳门、日本三地的家庭伦理片,通过一对母女的隔阂与和解,折射出大时代下普通人的漂泊命运。影片标题取自广东南音经典曲目,这个充满诗意的名字暗示着影片内核——关于离散、乡愁与身份认同的永恒命题。

张曼玉饰演的晓恩是典型的夹缝一代:生于日本长于香港,说着流利粤语却带着日本血统。当她陪同母亲(陆小芬饰)回到故乡九州探亲时,两种文化的碰撞让长期积压的矛盾爆发。许鞍华用细腻的镜头语言展现母女二人在温泉旅馆、乡间小路等场景中的情感拉锯,其中母亲用日语喃喃自语我想吃碗热米饭的片段,将战争遗孤的乡愁刻画得入木三分。

影片的特别之处在于采用双线叙事结构。现实线是1980年代的香港,闪回线则追溯母亲作为日本战争新娘的往事。吴念真的剧本巧妙地将个人记忆与历史创伤交织:母亲战后滞留满洲的遭遇,与女儿在殖民香港的成长经历形成镜像。田丰饰演的外祖父那句人就像蒲公英,风吹到哪里就在哪里生根,道尽移民家庭的宿命感。

在技术层面,本片堪称跨国制作的早期范例。剧组辗转香港、澳门、日本三地取景,钟志文的摄影既捕捉了九州乡村的静谧,又记录了澳门老街的烟火气。配乐大师罗永晖将三味线与粤曲并置,当《客途秋恨》的南音唱段凉风有信,秋月无边响起时,文化混搭产生的化学反应令人动容。

这部作品在当年香港金像奖获得6项提名,虽然最终未能获奖,但其人文价值历久弥新。三十多年后再看,片中关于文化认同的探讨、移民二代的身份焦虑,在全球化时代反而更具现实意义。正如许鞍华所说:所有流离失所的人,最终都要学会与自己的过去和解。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容