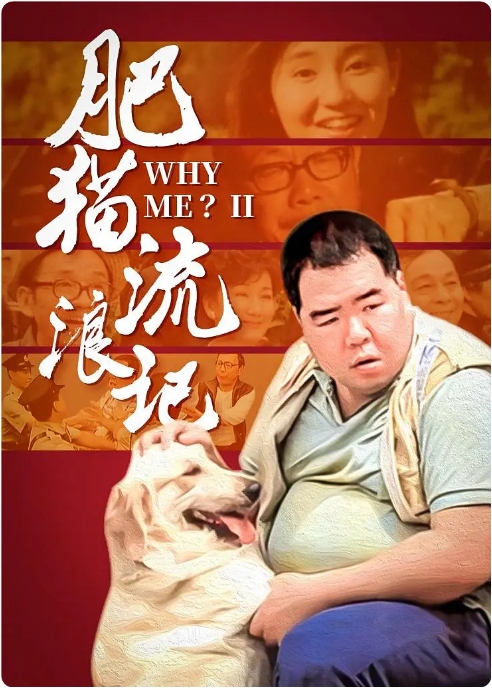

1988年上映的香港电影《肥猫流浪记》是肥猫系列的第二部作品,由郑则仕自导自演,延续了前作《何必有我?》中深入人心的智障青年形象。这部融合社会写实与温情的作品,在当年香港电影黄金时代独树一帜,至今在豆瓣保持着7.5分的扎实口碑。

影片讲述轻度智障的肥猫(郑则仕 饰)在母亲去世后流落街头的遭遇。与一般卖惨的弱势群体叙事不同,导演通过肥猫纯真视角,巧妙呈现了80年代香港社会的众生相。其中张曼玉饰演的社工小姐成为肥猫黑暗生活中的一束光,而成奎安、午马等黄金配角塑造的各色市井人物,既展现了人间冷暖,又带着港片特有的鲜活质感。

特别值得一提的是郑则仕的表演。这位曾两获金像奖影帝的演员,为塑造肥猫这个角色增重近20公斤,通过细微的面部表情和肢体语言,将智障人士的单纯与脆弱刻画得入木三分。片中肥猫被地痞欺负时懵懂的眼神,以及看到社工小姐时孩子般的笑容,都成为香港电影史上的经典瞬间。

影片在94分钟的篇幅里,既保留了港式商业片的戏剧张力,又对社会边缘群体投以人文关怀。比如肥猫在街头与流浪狗分食的桥段,既让人心酸又暗喻了同病相怜的温暖。这种悲喜交加的叙事手法,比单纯煽情更能引发观众思考——据香港社会福利署统计,1988年全港智障人士服务机构仅有23家,电影上映后引发社会对相关议题的广泛讨论。

作为香港新浪潮电影后期的代表作,《肥猫流浪记》的影像风格也值得玩味。导演大量使用手持跟拍镜头追踪肥猫的流浪轨迹,九龙城寨的逼仄巷道、霓虹闪烁的夜市排档,这些实景拍摄的香港地标,如今都已成为消失的城市记忆。影片结尾处肥猫仰望教堂彩窗的镜头,与开篇母亲葬礼形成宗教意味的呼应,展现出超越商业片的艺术追求。

三十多年后再看这部作品,不仅能感受到港片黄金时代的创作活力,更能体会到对弱势群体的平等视角——肥猫不是被消费的悲剧符号,而是一个会痛会笑、值得被尊重的鲜活生命。这或许正是该片历经时光淬炼,依然能打动现代观众的原因。

暂无评论内容