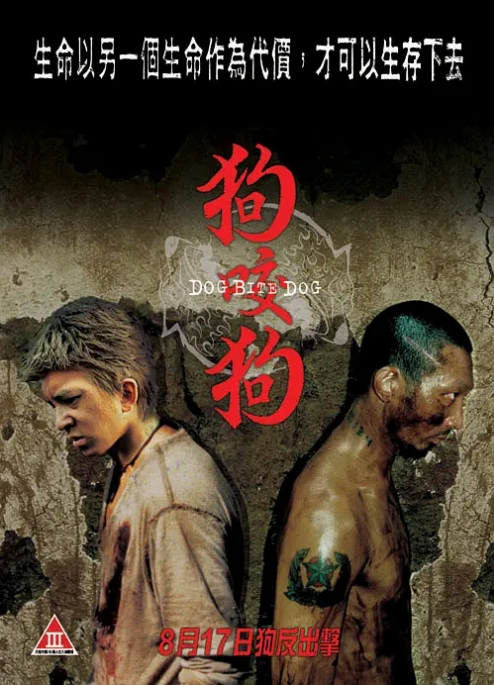

2006年上映的《狗咬狗》堪称香港犯罪电影的异色之作,导演郑保瑞用近乎暴烈的影像语言,构建了一个弱肉强食的黑暗丛林。这部投资仅400万港币的低成本制作,凭借极具冲击力的暴力美学和人性探讨,成为当年香港影坛最受争议也最具话题性的作品之一。

影片讲述了一个令人窒息的猫鼠游戏:陈冠希饰演的柬埔寨杀手鹏,像野兽般在香港街头求生;李灿森扮演的暴戾警察伟,则在追捕过程中逐渐失控。两个被社会抛弃的边缘人,在钢筋水泥的都市废墟中展开了一场没有赢家的生死搏斗。导演刻意采用大量手持镜头和自然光拍摄,肮脏的街巷、昏暗的货仓等场景都带着令人不适的粗粝感。

陈冠希的表演堪称其演艺生涯巅峰。为塑造这个近乎失语的杀手角色,他减重近20斤,全程用肢体语言和眼神传递情绪。片中那个生吃活鸡的著名镜头,演员坚持实拍完成,这种近乎方法派的表演让角色更具说服力。李灿森同样突破性地演绎了一个游走在疯狂边缘的警察,两人在废弃船厂的终极对决戏,长达15分钟没有对白,完全依靠动作和表情推进剧情。

影片的暴力呈现具有强烈的隐喻色彩。导演郑保瑞坦言受到北野武《奏鸣曲》和朴赞郁《老男孩》的影响,但将这种暴力美学植根于香港本土语境。比如鹏用铁链勒死受害者的镜头,刻意放慢动作展现暴力细节,暗示着社会底层人群相互撕咬的生存状态。这种直白的暴力描写当年在香港引发分级争议,最终被定为III级片。

值得玩味的是,片中所有角色都说不同的语言(粤语、普通话、泰语、英语),这种刻意的语言隔阂强化了沟通的无力感。编剧司徒锦源透露,这个设定源于他对香港回归后身份认同危机的观察。影片结尾处两个满身血污的男人在垃圾场互殴的场面,被不少影评人解读为对香港社会阶层固化的尖锐隐喻。

尽管上映时票房表现平平,但《狗咬狗》凭借其独特的影像风格和深刻的社会批判,逐渐成为cult经典。2016年香港国际电影节特别展映的4K修复版,再次引发年轻影迷的关注。这部充满实验精神的黑色电影,至今仍是研究香港电影暴力美学的重要文本。

暂无评论内容