作为金庸武侠小说中被翻拍次数最多的作品之一,《神雕侠侣》自1960年首次被搬上银幕以来,已经诞生了二十多个影视版本。其中1983年至2014年间出现的7个经典版本,犹如一面多棱镜,折射出华语影视工业三十余年的审美变迁。

1983年香港邵氏电影版由张彻执导,堪称武侠暴力美学的典范。程小东设计的武打场面将玉女心经等武功招式视觉化,但受限于当时技术,杨过断臂等重要情节只能通过镜头切换暗示。这个版本最大的贡献在于确立了杨过亦正亦邪的人物基调,为后续改编树立了标杆。

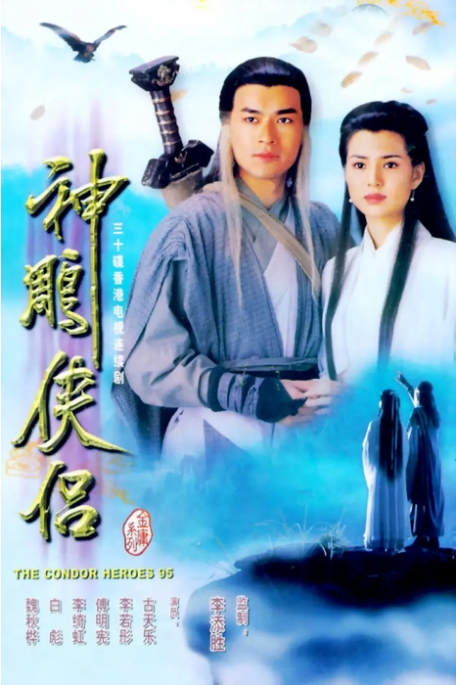

1995年TVB版之所以被奉为经典,在于李添胜导演对原著精髓的精准把握。古天乐尚未美黑前的白皙面庞完美契合一见杨过误终身的设定,李若彤清冷的气质与小龙女不食人间烟火的形象浑然天成。该版在武打设计上首创钢丝威亚+快剪的组合技法,古墓派轻功首次呈现出飘逸如仙的视觉效果。值得一提的是,当时为追求真实感,活死人墓场景是在零下5℃的摄影棚内实景搭建,演员呼出的白气都是真实反应。

2006年张纪中版则展现了大陆武侠剧的工业升级。九寨沟实景拍摄的绝情谷,造价300万的水下摄影棚,都让十六年之约等名场面更具感染力。黄晓明版杨过在断臂戏份中,特效团队首次采用好莱坞级别的假肢接驳技术,伤口特写镜头让观众直观感受到武侠世界的残酷美学。

各版本间的差异往往体现在对侠侣关系的诠释上。83版侧重师徒伦理的冲突,95版突出情为何物的哲学探讨,而14版陈晓、陈妍希则强化了青春成长的主题。这种演变背后,反映的其实是不同时代观众对爱情话语的接受差异——从道德禁忌到个性解放,再到现代婚恋观的投射。

有趣的是,98年台湾和新加坡同时推出的两个版本形成了鲜明对比。任贤齐版加入大量原创喜剧元素,范文芳版则首创让小龙女穿白衣的造型传统(原著其实着黄衫),这个细节后来成为各版效仿的模板。这种地域性改编差异,正是武侠文化在不同华人社群中本土化的生动例证。

暂无评论内容